- 2025年5月13日

胃カメラ(内視鏡)で早期発見!胃炎・ピロリ菌感染の画像診断と検査の流れ

「最近、胃の調子がなんだかスッキリしない…」

「健康診断でピロリ菌について指摘されたけれど、どうすればいいの?」

「胃がんが心配だけど、検査はつらいって聞くし…」

このようなお悩みや疑問をお持ちの方は少なくないでしょう。胃の健康を守る上で、胃炎やピロリ菌感染、そして最も怖い胃がんの早期発見は非常に重要です。そのために欠かせないのが「胃カメラ(内視鏡)検査」です。

この記事では、胃カメラ検査がどのように胃炎やピロリ菌感染の発見に役立つのか、胃カメラで実際にどのような所見(画像診断)が見られるのか、そしてピロリ菌の検査や胃カメラ検査全体の流れについて、分かりやすく解説します。この記事を読んでいただくことで、胃カメラ検査に対する理解を深め、前向きに検査を検討するきっかけになれば幸いです。

ピロリ菌とは?胃炎との深い関係

まず、胃のトラブルと深く関わる「ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)」についてご説明します。

ピロリ菌は、主に幼少期(主に5歳以下)に口から感染し胃の粘膜に住み着く、らせん形をした細菌です。胃の中は強い酸性環境ですが、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を出して自分の周りの胃酸を中和することで生き延びています。

ピロリ菌が胃粘膜に感染すると、持続的な炎症を引き起こし、「慢性胃炎」の状態となります。この慢性胃炎が長期間続くと、胃の粘膜が薄く痩せてしまう「萎縮性胃炎(いしゅくせいいえん)」や、胃の粘膜が腸の粘膜のようになってしまう「腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)」へと進行することがあります。

重要なのは、この萎縮性胃炎や腸上皮化生が、胃がんの発生母地(がんが発生しやすい状態)となることです。実際に、日本における胃がんの95%以上はピロリ菌感染が原因であると言われています。その他にも、ピロリ菌は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、胃過形成性ポリープなど、様々な胃の病気に関与していることがわかっています。

胃カメラで見るピロリ菌感染の画像診断

では、胃カメラ検査では、ピロリ菌に感染している胃はどのように見えるのでしょうか?経験豊富な内視鏡専門医は、胃粘膜の微妙な変化からピロリ菌感染の可能性を判断します。以下は、ピロリ菌感染が疑われる代表的な胃カメラ所見です。

- 萎縮性胃炎: 胃の粘膜が薄くなり、血管が透けて見えるようになります。萎縮の範囲や程度も評価します。

- 腸上皮化生: 胃の粘膜が腸の粘膜のように変化し、白っぽく凹凸のあるように見えることがあります。

- びまん性発赤: 胃粘膜全体が赤っぽく炎症を起こしている状態です。

- 鳥肌様胃炎(鳥肌粘膜): 特に若い方に多く見られ、胃の出口付近(前庭部)の粘膜が鳥肌のようにブツブツと盛り上がって見えます。胃がんのリスクが高いとされる所見の一つです。

- RAC(Regular Arrangement of Collecting Venules)の消失: 健康な胃粘膜では、集まってできた細い血管(集合細静脈)が規則正しく配列している様子(RAC)が観察されますが、ピロリ菌による炎症があるとこのRACが不明瞭になったり消えたりします。RACは内視鏡所見では細かい、くさび型の所見として確認できます。

- その他: 粘膜の腫れ(粘膜腫脹)、しわの太さや形状の変化(皺襞肥大型胃炎)、黄色腫(黄色い点状の隆起)、過形成性ポリープ、白く濁った粘液の付着なども、ピロリ菌感染を示唆する所見となることがあります。

これらの所見が認められた場合、ピロリ菌感染を確定するための検査へと進みます。

ピロリ菌感染を調べる検査の種類

ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査には、胃カメラを用いる方法と用いない方法があります。

胃カメラを用いた検査(内視鏡的検査)

胃カメラ検査の際に、胃の粘膜組織を少量採取(生検)して行う検査です。

- 迅速ウレアーゼ試験: 採取した組織を特殊な試薬に入れ、ピロリ菌が持つウレアーゼという酵素の働きによる色の変化で判定します。比較的短時間で結果が分かります。

- 鏡検法(組織診断): 採取した組織を染色し、顕微鏡でピロリ菌の存在を直接確認します。炎症の程度やがん細胞の有無なども同時に評価できます。

- 培養法: 採取した組織を用いてピロリ菌を培養し、菌の存在を確認します。薬剤感受性検査(どの抗菌薬が効くか)も行える場合がありますが、結果が出るまでに時間がかかります。

胃カメラを用いない検査(非内視鏡的検査)

- 尿素呼気試験(UBT): 検査薬を服用し、服用前後の呼気(吐く息)を採取して、その中に含まれる特定の成分の量を測定することでピロリ菌の有無を調べます。精度が高く、身体への負担も少ないため、感染診断や除菌治療後の効果判定に広く用いられます。最近では、検査結果が数分でわかる迅速な機器も登場しています。

- 血液抗体検査(血中抗ピロリ抗体測定): 採血をして、血液中にピロリ菌に対する抗体があるかどうかを調べます。比較的簡便ですが、過去の感染でも陽性になることがあり、現在の感染を正確に反映しない場合や、偽陽性(実際には感染していないのに陽性と出る)の可能性もあるため、結果の解釈には注意が必要です。

- 便中抗原検査(糞便中ピロリ抗原測定): 便を採取し、その中にピロリ菌の抗原(菌の一部)が含まれているかを調べます。比較的精度が高く、お子さんや胃カメラが難しい方にも行いやすい検査です。

※内視鏡を用いてのピロリ菌検査は偽陰性(本当は陽性であるが陰性と判定されてしまう事)となることがあるので、通常は血液検査で行うことが一般的です。

しかし近年、内視鏡下で採取した胃液を用いてピロリ菌のPCR検査を行う方法もあり、こちらは感度も高いとされています。

なおピロリ菌除菌治療後の除菌成功かどうかの判定検査については尿素呼気試験か便中抗原検査を行うことが多いです。血液検査ではピロリ菌除菌後でも最長10年程度抗体陽性の結果となる場合があります。

ピロリ菌検査の注意点と保険適用について

ピロリ菌の検査や除菌治療を保険適用で受けるためには、原則として「胃カメラ検査を受け、医師によりピロリ菌感染が疑われる慢性胃炎などの診断がなされること」が必要です。つまり、自己判断で血液検査などを受けてピロリ菌陽性となっても、それだけでは保険診療での除菌治療には進めない場合があります。

まずは医師に相談し、適切な手順で検査を進めることが大切です。人間ドックや健診などの自費診療でピロリ菌検査を受けることも可能です。

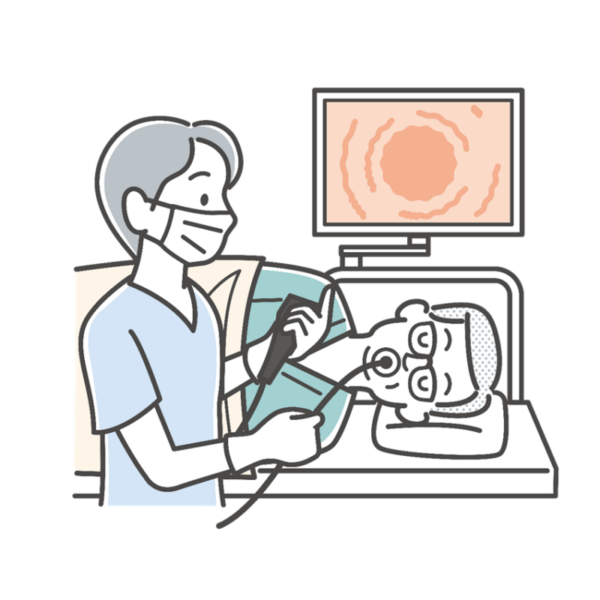

胃カメラ(内視鏡)検査の流れ

胃カメラ検査がどのように行われるのか、一般的な流れをご説明します。

- 検査前の準備

- 食事制限: 正確な検査のため、検査前日の夕食は消化の良いものを早めに済ませ、指定された時間以降(通常は検査前日の夜9時頃から)は絶食となります。水分(水やお茶など、糖分や乳製品を含まないもの)は検査数時間前まで摂取可能な場合がありますが、クリニックの指示に従ってください。

- 常用薬の確認: 普段服用しているお薬がある場合は、必ず事前に医師に伝え、指示を受けてください。特に血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬や抗血小板薬)は、休薬や調整が必要な場合があります。

- 検査当日

- 受付・問診: 体調の確認や検査に関する最終説明があります。不安な点や疑問点は遠慮なく質問しましょう。

- 前処置:

- 胃の中の泡を取り除き見やすくするため、消泡剤(白い液体)を飲みます。

- のどの麻酔を行います(スプレーやゼリー状の麻酔薬)。

- 経鼻内視鏡の場合は、鼻腔を広げたり出血を予防したりする薬をスプレーし、鼻腔にも麻酔を行います。

- 鎮静剤の使用(希望者): 検査に対する不安や緊張が強い方、以前の検査でつらい思いをされた方などには、鎮静剤(静脈麻酔)を使用することが可能です。ウトウトと眠っているようなリラックスした状態で検査を受けることができます。ご希望の場合は事前に医師にご相談ください。

- 検査開始: 内視鏡スコープを口または鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の粘膜を隅々まで観察します。検査時間は通常5分~15分程度です(観察や組織採取の状況により異なります)。必要に応じて組織を採取(生検)することがあります。

- 検査後

- 安静: 鎮静剤を使用した場合は、効果が覚めるまで30分~1時間程度リカバリールームなどで休みます。

- 結果説明: 通常、検査当日に医師から画像を見ながら結果の説明があります。生検を行った場合は、その結果が判明するまでに1~2週間程度かかり、後日改めて説明を受けることになります。

- 飲食: のどの麻酔が切れるまで(通常1時間程度)は飲食できません。鎮静剤を使用した場合は、当日の車の運転や危険な作業はできません。

多くのクリニックでは、患者さんの苦痛を少しでも和らげるために、細径の内視鏡スコープを用いたり、経鼻内視鏡を選択できたり、鎮静剤の使用を積極的に行ったりするなどの工夫をしています。

ピロリ菌感染が見つかったら?除菌治療について

胃カメラ検査やその他の検査でピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療が推奨されます。除菌治療は、胃酸を抑える薬と2種類の抗菌薬(抗生物質)を1週間服用するのが一般的です。

除菌治療を行うことで、胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発を抑え、そして何よりも胃がんの発生リスクを約3分の1に減らすことができるとされています。

しかし、ここで非常に大切なことがあります。ピロリ菌の除菌に成功しても、胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。 特に、長年ピロリ菌に感染していたことで胃粘膜の萎縮が進んでいる場合や、除菌した時点でごく小さながんが既に存在していた可能性も否定できません。

だからこそ、ピロリ菌除菌後も定期的な胃カメラ検査による経過観察が非常に重要です。一般的には、除菌後も年に1回程度の胃カメラ検査を受けることが推奨されています。

胃の健康を守るために

胃カメラ検査は、ピロリ菌感染が疑われる特徴的な胃粘膜の状態を直接観察し、早期に胃炎や胃がんなどの病変を発見するために非常に有効な検査です。また、ピロリ菌の感染が確認された場合には、適切な検査と除菌治療、そして除菌後の定期的なフォローアップが、将来の胃がんリスクを低減するために不可欠です。

胃の不調を感じている方はもちろん、症状がない方でも、特に40歳を過ぎたら一度は胃カメラ検査を受け、ご自身の胃の状態を把握しておくことをお勧めします。

不安なことや疑問点があれば、どうぞお気軽に消化器内科の専門医にご相談ください。定期的なチェックと適切な対応で、大切な胃の健康を守りましょう。