- 2025年9月19日

「よく噛む」だけで自律神経が整う?科学が解き明かす「脳と腸」の深い関係(脳腸相関)

「食事はよく噛んで食べなさい」

子供の頃、誰もが一度は言われたことのある言葉ではないでしょうか。実はこのシンプルな習慣が、お腹の調子だけでなく、脳の働きや心の安定にまで深く関わっていることが、最新の科学で次々と明らかになっています。

明石市のたなか内科クリニックです。

今回は、なぜ「噛む」ことがそれほど大切なのか、その背景にある「脳腸相関(のうちょうそうかん)」という、私たちの心と体の鍵を握る仕組みについて詳しく解説します。

「噛む」だけで起こる!驚きの4つの効果

まず、咀嚼(そしゃく=噛むこと)が私たちの体にどんな素晴らしい効果をもたらすのか、見ていきましょう。

1.消化を助け、胃腸を元気にする

食べ物を細かく噛み砕くことで、胃での消化の負担が軽くなり、栄養の吸収効率が格段にアップします。実は、よく噛んだお肉は、咀嚼が不十分なサラダよりも早く消化されることもあるのです。

2.脳を直接、活性化させる

顎(あご)をリズミカルに動かすという行為そのものが、感覚神経を通じて脳に直接的な刺激を送ります。これにより、学習能力に関わる「大脳皮質」や、生命維持の中枢である「視床下部」が活性化することが分かっています。

3.自律神経を整える

噛むことで分泌される唾液には、血管を広げたり神経の成長を助けたりする作用があり、乱れがちな自律神経のバランスを整える効果が期待できます。

4.胃の”準備”を促す

口を動かすと、胃の働きを良くするホルモンが分泌されます。さらに、口と胃の筋肉は連動しているため、噛むことで胃の動きそのものが活発になります。専門家の中には「お味噌汁のような液体も、噛むように飲んでください」とアドバイスする方もいるほどです。

なぜ腸は「第二の脳」と呼ばれるのか?

噛むことが脳と胃腸の両方に良い影響を与える背景には、「脳腸相関」という仕組みがあります。これは、脳と腸が自律神経やホルモンなどを通じて、お互いに密接に情報をやり取りしている関係性のことです。

脳 → 腸への影響(身近な例)

これは非常に分かりやすく、多くの方が経験しているでしょう。

- 試験や大事な会議の前になると、お腹が痛くなる

- 旅行先など環境が変わると、便秘になる

これらは、脳が感じたストレスや緊張が、腸の動きに直接影響を与えた結果です。日本人の10人に1人が悩んでいると言われる「過敏性腸症候群(IBS)」も、この脳から腸への影響が大きく関わる代表的な疾患です。

腸 → 脳への影響(あなたの気分は、腸が決めている?)

一方で、近年特に注目されているのが、この逆のパターンです。腸の状態が、私たちの気分や思考に大きな影響を与えていることが分かってきました。

気分を決める?「幸せホルモン・セロトニン」の9割は腸で作られる

私たちの心に安らぎや幸福感をもたらし、「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質「セロトニン」。実はこのセロトニンの約9割が、腸で作られています。

つまり、便秘や下痢などで腸内環境が悪化すると、セロトニンの生産が滞り、理由もなく気分が落ち込んだり、不安になったり、睡眠の質が低下したりする可能性があるのです。

ある動物実験では、腸内細菌を持たないマウスが非社交的になったり、特定の乳酸菌を投与すると落ち着きを取り戻したりするなど、腸内細菌が気分や性格にまで影響を及ぼす可能性が示唆されています。

ストレスに負けない「腸」の育て方

では、脳と腸の良い関係を保つためには、どうすれば良いのでしょうか。鍵は「腸内環境」、特にその主役である腸内細菌です。

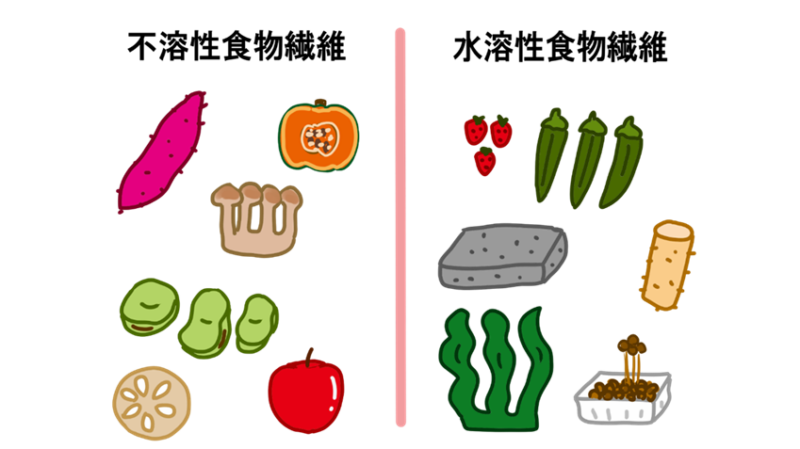

驚くべきことに、「水溶性食物繊維」をしっかり摂って腸内環境を整えておくことで、ストレスホルモンが腸に与える悪影響をブロックできる可能性が研究で示唆されています。

しかし、残念ながら現代の日本人は、1日に必要な食物繊維が5g〜10gも不足していると言われています。ストレスの多い現代社会だからこそ、意識的に「腸を育てる」食事を心がけることが大切です。

| 腸を育てる食品 | 具体例 |

| 発酵食品 | ヨーグルト、納豆、味噌、キムチ、ぬか漬け |

| オリゴ糖(善玉菌のエサ) | バナナ、玉ねぎ、ごぼう、大豆、はちみつ |

| 食物繊維(善玉菌のエサ) | きのこ類、海藻類、玄米、りんご、ブロッコリー |

「よく噛む」という簡単な習慣から見えてきた、脳と腸の深い関係。

咀嚼は、食べ物の消化を助けるだけでなく、脳を活性化させ、胃の準備を整えます。そして、その先にある腸内環境を健やかに保つことが、心の安定に不可欠な「セロトニン」の生産を支え、ストレスに負けない心と体を作ります。

「原因がよく分からないけれど、お腹の調子が悪い」

「なんとなく気分が晴れない日が続く」

その不調、もしかしたら脳と腸のコミュニケーションがうまくいっていないサインかもしれません。市販薬で改善しない不調でお悩みの方は、ぜひ一度、当院へご相談ください。

※腸内細菌(腸の中に正常でも存在する細菌)の影響も大きいとされており、なるべく食事はバランスよく摂取し、規則正しい生活を心がけることで、腸の運動も安定しやすくなります。しかし症状が長く続いている場合は、一度大腸の検査が望ましい場合もあり、気になる場合は受診を検討してください。