- 2025年11月14日

【激痛注意】古坂大魔王さんも悲鳴!「風が吹かなくてもいてーよ!」痛風の本当の恐怖と、放置してはいけない理由

先日、お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王さん(52歳)が、初めて発症した痛風(つうふう)の激痛についてSNSで報告され、大きな話題となりました。

古坂さんはその強烈な痛みを、「風が吹かなくてもいてーよ!痛無風だよ!」と表現し、さらには「足の親指に蠍がいて、定期的に刺してくるような痛み」と描写されています。

さらに11月4日には、ご自身のX(旧Twitter)に腫れ上がった足の写真を投稿。「右足だけ太った。」と報告されたその写真は、左足とは対照的に、足首が見えなくなるほど丸く太くなり、親指の付け根(拇指球)が赤く大きく腫れ上がっている痛々しいものでした。

この経験談は、痛風発作がどれほど想像を絶する激痛であるかを物語っています。しかし、痛風の怖さは単なる激痛だけではありません。その背景にある高尿酸血症を放置すると、全身に深刻な合併症をもたらす可能性があります。

今回は、古坂さんの体験を教訓に、高尿酸血症と痛風のメカニズム、そして取るべき対策についてお伝えいたします。

1.痛風の激痛の正体:なぜ「蠍に刺されるような痛み」が起こるのか

痛風発作は、主に足の親指の付け根に突然発生する激しい痛み、腫れ、熱感を伴う関節炎です。

古坂さんが写真で公開された「親指の付け根が赤く大きく腫れ上がる」「指がパンパンになる」という症状は、まさに痛風発作の典型的な状態です。

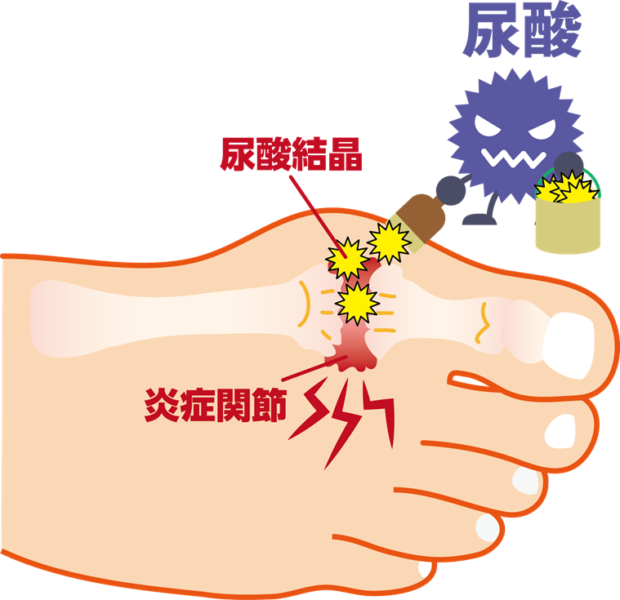

この激痛の原因は、血液中の尿酸が結晶化し、関節に沈着することにあります。

2.高尿酸血症(痛風の入り口)の定義

高尿酸血症とは、血液検査で尿酸値が7.0mg/dLを超える状態を指します。尿酸は、細胞の新陳代謝で生じるプリン体が分解される際にできる物質ですが、これが体内で増えすぎたり、腎臓からの排出が滞ったりすると血中に過剰に蓄積します。

尿酸値が高い状態が続くと、尿酸が溶けきれずに結晶化し、関節に溜まります。この結晶が何らかの刺激(運動、飲酒、冷えなど)で剥がれ落ちると、免疫細胞がそれを異物と認識し、炎症反応を起こします。これが痛風発作です。

痛みは24時間以内にピークに達し、その後1〜2週間で自然に治まることが多いですが、放置すれば発作を繰り返し、慢性化します。

2. 古坂大魔王さんの警鐘:「神様からの警告」とは?

古坂さんは、激痛が引いた後、「神様という脳みそが…俺に警告したのかも」と語っています。また、最新の投稿では「やっとこさ…少しだけ歩いて、ご飯食べに行けるようになりました」と報告されており、いかに日常生活に支障が出るかが伺えます。

古坂さんの言う通り、痛風発作は体が出す重大な警告サインです。

痛風発作の痛みが治まったからといって、尿酸値が高い状態(高尿酸血症)が改善したわけではありません。この状態を放置すると、以下のような深刻な全身疾患のリスクが高まります。

高尿酸血症が引き起こす合併症

| 合併症の種類 | 内容 |

| 腎障害(腎不全・尿路結石) | 尿酸結晶が腎臓に沈着し、腎機能障害や激痛を伴う尿路結石を引き起こす可能性があります。 |

| 高血圧・動脈硬化 | 痛風患者の約50%が高血圧を併発していると報告されており、動脈硬化を進行させます。 |

| 心血管疾患・脳血管疾患 | 高尿酸血症は心筋梗塞のリスクを1.5倍以上に高めるとされており、脳卒中や心臓病につながる可能性が高まります。 |

| 痛風結節 | 尿酸結晶が耳たぶや手足の皮膚の下にしこりとして沈着し、関節の変形を招く可能性があります。 |

高尿酸血症は、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった他の生活習慣病やメタボリックシンドロームのリスクも高めます。

3. 健康な未来のために:痛風を予防する3つの柱

古坂さんのように激しい発作を経験した方も、あるいは健康診断で尿酸値が高い(7.0mg/dL超)と指摘された方も、今すぐ予防と治療を開始することが大切です。

当院の院長も、過去に尿酸値が7.1程度の時に痛風発作を経験し、普通に歩けるまでに10日程度かかったため、それ以降は定期的な内服治療で再発を防いでいる経験があります。

痛風の再発を防ぐための治療目標は、血清尿酸値を6.0mg/dL未満に維持することです。

1.食事療法の見直し

古坂さんのニュースに対し、SNSでは「古坂さん呑兵衛じゃないのに」といった声も見られました。これは非常に重要な視点で、痛風は「アルコールを飲む人だけの病気」ではないということです。

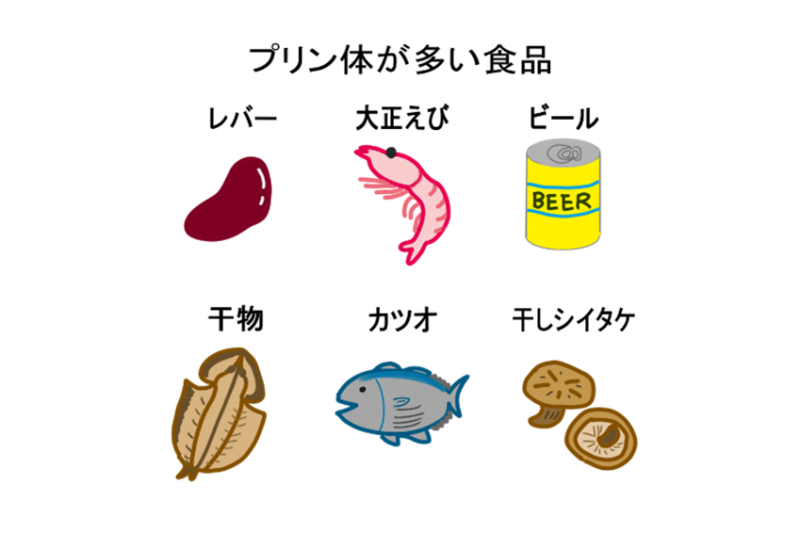

確かにアルコール(特にビール)はプリン体を多く含み、尿酸値を上げる大きな要因です。しかし、尿酸値が上がる原因はそれだけではありません。

- アルコールは原則、禁酒か節酒:アルコール自体が尿酸の生成を促し、排泄を妨げます。

- プリン体の多い食品に注意:鶏レバー、白子、干物(マイワシなど)、エビ、カツオなど、特に含有量の多い食品はなるべく控えましょう。

- 総カロリー制限(最重要):肥満は尿酸値を上昇させる最大の要因の一つです。また、体内のプリン体は食事由来より体内で作られる方が多いとも言われています。肥満を解消し、細胞の新陳代謝を正常化するためにも、腹八分目を心がけ、適正なエネルギー摂取量を維持することが最も重要です。

- 水分補給:尿酸の排泄を促すために、水やお茶をこまめに多く飲みましょう(ただし、果糖を含む甘い清涼飲料水は尿酸値を上げるため避けてください)。

2.運動習慣と体重管理

肥満は痛風発作を起こしやすくします。ウォーキングや軽いジョギングなどの無理のない有酸素運動で体重を管理しましょう。ただし、激しい運動は一時的に尿酸値を上昇させ、発作を誘発する可能性があるため、痛みが治まるまでは避けてください。

3.適切な薬物療法(医師の指示厳守)

日本人には、尿酸の排泄がうまくいかない「排泄低下型」のタイプが多いとも言われています。生活習慣の改善だけでは尿酸値が下がらない場合や、発作を繰り返す場合は、尿酸降下薬(尿酸の生成を抑える薬や排泄を促進する薬)による治療が必要です。

尿酸降下薬の服用開始直後には、一時的に発作が誘発されることがありますが、これは結晶が溶け出しているサインであり、自己判断で薬を中断せず、医師の指示に従って継続することが再発予防の鍵です。

まとめ:痛みがなくても、尿酸値の管理を!

痛風の激痛は、体からのSOSです。「お酒をあまり飲まないから大丈夫」と思っていても、健康診断で尿酸値が高い(7.0mg/dL超)と指摘されている方は注意が必要です。

特に「一度発作を起こしたが、そのままにしている」「健康診断で尿酸値が高いが放置している」という方は、将来の重大な病気を防ぐためにも、ぜひ一度内科にご相談ください。

当クリニックでは、高尿酸血症やその他の生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)の治療と管理に力を入れており、皆さまの健康な生活をサポートいたします。

※痛風はつらい病気ですが、1-2週間程度で治まります。そのまま放置した場合は再発するだけでなく、腎障害や高血圧といった病気を将来発症する可能性が非常に高くなります。痛風発作で亡くなることは無いと思いますが、将来の動脈硬化の予防が大切です。