- 2025年8月18日

高尿酸血症・痛風

高尿酸血症・痛風とは?

「風が吹くだけでも痛い」と例えられるほどの激痛を伴う痛風。その背景にある高尿酸血症は、近年増加傾向にあり、決して他人事ではありません。今回は、高尿酸血症・痛風のメカニズムから、具体的な症状、そしてクリニックで受けられる検査や治療、さらにはご自身でできる予防策まで、皆さまの健康維持に役立つ情報をお届けします。

1.高尿酸血症とは?痛風との関係と定義

高尿酸血症の基礎知識

高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が正常範囲を超えて高くなる状態を指します。尿酸は、体内で細胞の新陳代謝で生じるプリン体が代謝(分解)される過程でできる物質です。最終的に腎臓や腸管から排泄されますが、そのバランスが崩れると体内に過剰に蓄積され、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

高尿酸血症の定義と診断基準

一般的に、血液検査で尿酸値が7.0mg/dLを超える状態が高尿酸血症と診断されます。この数値は年齢や性別によって若干異なることがありますが、この基準が目安となります。高尿酸血症は自覚症状がないため、定期的な健康診断や特定健診(特定健康診査)での血液検査が非常に重要です。

2.なぜ痛風・高尿酸血症になるの?その原因とメカニズム

尿酸値が高くなる原因は主に以下の2つのメカニズムに分けられます。

- 尿酸の過剰生成: プリン体を多く含む食品やアルコールの過剰摂取、あるいは体質的に尿酸が過剰に作られる場合に起こります。

- 尿酸の排泄不十分: 腎臓の働きが悪く尿酸が十分に排泄されない場合や、水分不足、または利尿薬など一部の薬剤が原因となることがあります。

これらの要因が単独で、または組み合わさることで尿酸値が上昇し、高尿酸血症を引き起こします。

痛風・高尿酸血症の主な危険因子

以下のような方は、痛風や高尿酸血症を発症するリスクが高いため注意が必要です。

- 成人男性: 女性ホルモンに尿酸排泄を促す作用があるため、男性に圧倒的に多く見られます。女性も閉経後は注意が必要です。

- 肥満: 過剰なエネルギー摂取や運動不足による肥満は、尿酸値を上昇させる大きな要因です。

- アルコールの過剰摂取: 特にビールはプリン体を多く含み、アルコール自体も尿酸の生成を促進し、排泄を妨げます。

- プリン体を多く含む食品の過剰摂取: レバー、あん肝、白子、魚の干物(イワシ、アジなど)、エビ、タコ、カツオ、タラなど、動物の内臓や魚介類の一部は注意が必要です。

- 高果糖コーンシロップを含む飲料: 清涼飲料水などに含まれる高果糖コーンシロップも尿酸値を上げることが指摘されています。

- 水分摂取不足: 尿量を減らし、尿酸の排泄を妨げます。

- 激しい運動: 一時的に尿酸値を上昇させる可能性があるため、運動後のこまめな水分補給が重要です。

- ストレス: ストレスや疲労も尿酸値を高める要因となります。

- 家族歴: 遺伝子による代謝異常がある人は、痛風や高尿酸血症を発症しやすい傾向があります。

- 特定の病気や薬: メタボリックシンドローム、腎臓病、乾癬、一部のがんや血液疾患、特定の降圧剤(サイアザイド系利尿薬など)も尿酸値を上昇させる可能性があります。

3.高尿酸血症が引き起こす健康リスクと症状

高尿酸血症は、症状がないため放置されがちですが、様々な健康リスクを引き起こします。

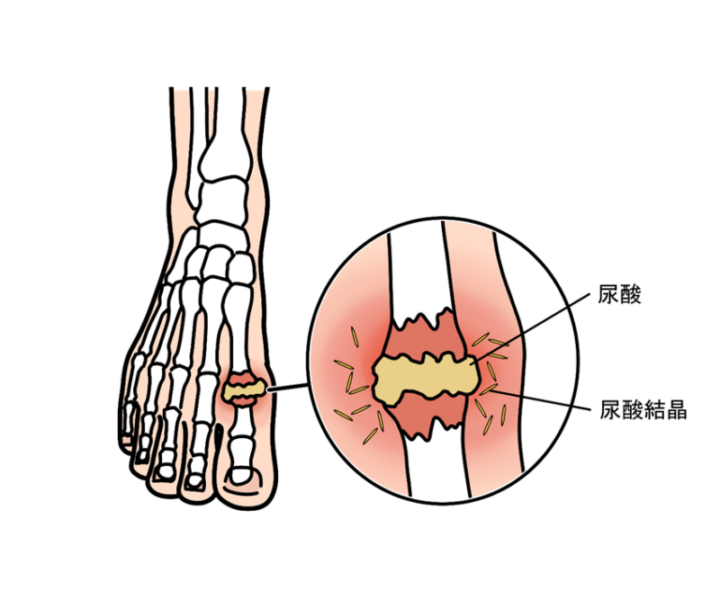

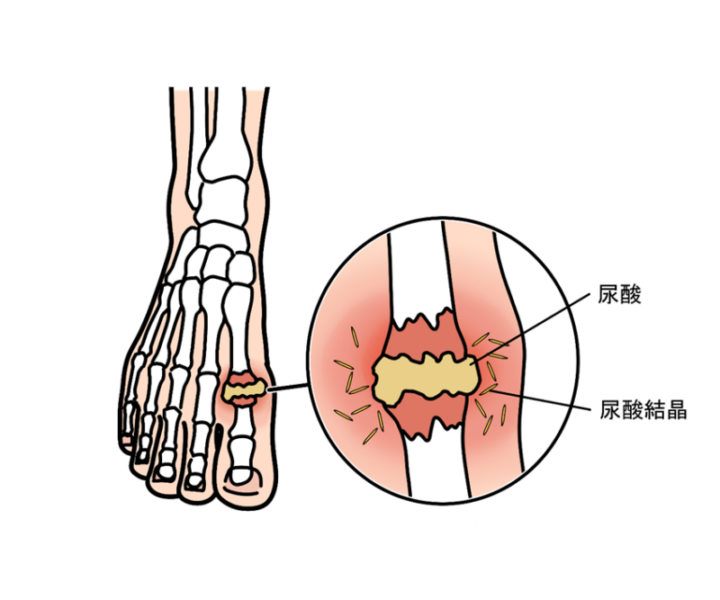

痛風発作の激しい痛み

高尿酸血症の最も有名な合併症が痛風発作です。血液中に溶けきれなくなった尿酸が結晶化し、主に足の親指の付け根などの関節に沈着することで、ある日突然、激しい痛みを伴う関節炎が起こります。「風が吹くだけでも痛い」と例えられるほどの痛みで、関節が腫れて熱を持ち、赤く変色します。痛みは1~2週間で治まることが多いですが、放置すると発作を繰り返し、慢性化することもあります。

痛風結節と関節の変形

発作を繰り返したり、高尿酸血症を放置したりすると、尿酸結晶が関節の内側や軟骨、骨、さらには耳たぶや手足の皮膚の下に痛風結節と呼ばれるしこりとして沈着することがあります。痛風結節は通常痛みはありませんが、炎症を起こすと痛むことがあり、最終的に関節の変形を招く可能性もあります。

腎臓病(尿路結石・腎機能障害)

尿酸が結晶化して腎臓に沈着することで、尿路結石を引き起こすことがあります。尿路結石は激痛を伴い、尿路を塞ぐと感染症や腎機能障害につながる可能性があります。また、高尿酸血症そのものが腎臓に負担をかけ、腎機能障害を進行させるリスクもあります。

その他の合併症

高尿酸血症は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病といった他の生活習慣病やメタボリックシンドロームのリスクを高めることが知られています。これらの病気を併発している場合、症状が悪化しやすく、動脈硬化、冠動脈疾患(心臓病)、脳梗塞などの重篤な病気につながる可能性も高まります。

4. 痛風・高尿酸血症の検査と診断

痛風や高尿酸血症が疑われる場合、早期に医療機関を受診し、適切な検査と診断を受けることが大切です。

- 問診と診察: 足の親指の付け根の痛みや腫れなど、痛風特有の症状の有無を確認します。

- 血液検査: 最も重要な検査で、血中の尿酸値を確認します。同時に、腎機能や肝機能、コレステロール、中性脂肪、血糖値なども測定し、全身の状態や他の合併症の有無も評価します。

- 関節液検査: 痛風発作中の関節から採取した関節液を顕微鏡で調べ、尿酸結晶が確認されれば痛風の確定診断となります。

- 画像検査:

- X線検査: 関節の損傷や痛風結節の有無を確認できることがあります。

- 超音波検査やCT検査: 尿酸の沈着の有無をより詳細に評価するために行われることがあります。

痛風は他の関節炎と似た症状を示すことがあり、自己判断は危険です。正確な診断のためにも、必ず医療機関を受診しましょう。

5. 痛風・高尿酸血症の治療方法

高尿酸血症が確認された場合、症状の有無や重症度に応じて、食事療法、生活習慣の改善、そして必要に応じて薬物療法を組み合わせて治療を行います。

5-1. 痛風急性発作の緩和

痛風発作が起きた際は、まず激しい痛みと炎症を抑えることが最優先です。

- 薬物療法:

- 非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAID): 痛風発作時の痛みと腫れを軽減します。

- コルヒチン: 発作の初期に服用することで、痛みを和らげる効果が期待できます。

- コルチコステロイド: 他の薬が使えない場合や炎症が強い場合に使用されます。関節に直接注射することもあります。

- 対症療法:

- 安静: 痛む関節を無理に動かさず、安静に保ちます。

- 氷冷: 患部を冷やすことで、痛みと腫れを和らげます。

発作が治まっても、尿酸値が高い状態を放置すると再発するため、長期的な治療への移行が重要です。

5-2. 尿酸値を下げ、再発を予防する長期的な治療

痛風の根治を目指すには、血清尿酸値を6.0mg/dL未満に維持することが目標となります。これにより、新たな尿酸の沈着を防ぎ、すでに沈着した結晶も徐々に溶かすことができます。治療は長期にわたりますが、正しく継続することで健康な生活を送ることが可能です。

薬物療法:尿酸降下薬の種類とその効果

尿酸値を下げる薬は、患者さんの尿酸値の状態や病態に応じて使い分けられます。

- 尿酸の生成を抑える薬:

- アロプリノール: 体内で尿酸が作られるのを妨げます。皮膚症状や肝機能障害の副作用に注意が必要です。

- フェブキソスタット(フェブリク): アロプリノールが合わない場合や効果が不十分な場合に用いられます。肝機能の数値に異常が出ることがあるため、定期的な血液検査が推奨されます。

- 尿酸の排泄を促進する薬:

- プロベネシド: 腎機能が正常な場合に、尿中への尿酸の排泄を促進します。

- ドチヌラド(ユリス): プロベネシドと同様に尿酸の排泄を促進します。

<尿酸移動による発作と治療の継続について>

尿酸降下薬の服用を開始した直後には、一時的に「尿酸の移動による発作」と呼ばれる急性発作が誘発されることがあります。これは薬が効き始め、尿酸の結晶が溶け出しているサインでもあります。この時期に自己判断で薬の服用を中止してしまうと、治療効果が得られません。発作予防のため、薬の開始から数ヶ月間、低用量のコルヒチンやNSAIDが併用されることがありますので、必ず医師の指示に従い、薬を継続することが重要です。

生活習慣の改善(食事療法・運動療法)

薬物療法と並行して、日々の生活習慣を見直すことが、高尿酸血症・痛風の根本的な改善と予防につながります。

食事療法:

- 食べすぎ・飲みすぎに注意: 総カロリーの制限が最も重要です。1日3食、腹八分目を心がけましょう。

- プリン体を多く含む食品を控える:

- 極めて多い(300mg~/100g): 鶏レバー、干物(マイワシ)、白子、あんこう(肝酒蒸し)、太刀魚、健康食品(DNA、RNA、ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、ローヤルゼリー)など

- 多い(200~300mg/100g): 豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正えび、オキアミ、干物(マアジ、サンマ)など

- ※特に含有量の多い食品はなるべく避けましょう。

- 肉や魚を食べすぎない: 高たんぱく質の食事はプリン体を多く摂取します。

- 油を多く使う料理は控えめに: エネルギー過多による肥満を招きやすいため注意しましょう。

- 野菜や海藻を十分に食べる: 尿をアルカリ性にして尿酸の排泄を促します。サラダや煮物、お浸しなど、様々な調理法で積極的に摂りましょう。

- 調理法を工夫する: プリン体は水溶性なので、煮たりゆでたりすると水に溶け出します。鍋物の煮汁や、〆の雑炊・おじやにはプリン体が多く溶け出しているため、摂取量に注意しましょう。

- 薄味を心がけ、塩分を控えめに:

運動療法:

- 肥満解消: 肥満は痛風発作を起こしやすいため、適度な運動で体重を管理しましょう。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない有酸素運動を習慣化することが効果的です。

- 激しい運動は控える: 激しい運動は尿酸値を一時的に上昇させる可能性があり、痛風発作を誘発することもあります。痛みが治まるまでは無理な運動は避け、こまめな水分補給を心がけましょう。

・アルコールの摂取:

- 基本は禁酒か節酒: アルコール自体が尿酸値を上昇させるため、可能な限り禁酒が望ましいです。

- 休肝日を設ける: 難しい場合は、飲まない日を作り、量を減らすなど工夫しましょう。特にプリン体の多いビールは控えるのが賢明です。

・水分摂取:

- 水やお茶を多く飲む: 尿量を増やし、尿酸の排泄を促します。ただし、甘い飲み物は尿酸値を上げる可能性があるので避けましょう。

6. 痛風を予防するために今からできること

高尿酸血症は、放置すると痛風や腎機能障害など深刻な健康リスクを引き起こす可能性がありますが、適切な予防と治療によって十分に管理することが可能です。

- 定期的な血液検査で尿酸値をチェックする: 症状がなくても、尿酸値が高い状態が続いていないか確認し、早期発見・早期対応を心がけましょう。

- 食生活のポイントを実践する: 日々の食事内容を見直し、バランスの取れた食生活を意識しましょう。

- 適度な運動と体重管理: 標準体重を維持し、無理のない範囲で運動を継続しましょう。

- ストレスマネジメントと十分な睡眠: ストレスや疲労を溜めないよう、リラックスする時間を作りましょう。

- 自己判断せずに医療機関を受診する: 関節の痛みや腫れ、健康診断で尿酸値を指摘された場合は、早めにクリニックにご相談ください。痛風と間違えやすい他の病気も存在するため、正しい診断と適切な治療を受けることが健康維持の鍵となります。

高尿酸血症や痛風に関するお悩みがある方は、ぜひたなか内科クリニックにご相談ください。皆さまの健康を全力でサポートいたします。

※痛風は足の指の付け根、特に親指の付け根が好発部位となります。一旦発症した場合は鎮痛剤で炎症が治まるのを待つのみとなります。なお痛みが引いた後に適切な治療を行わないと再発する場合があります。一旦発症した場合は生活習慣の改善や内服での治療を行い、予防を行いましょう。痛風が発症していなくても尿酸値が高い場合は、腎障害の原因ともなりますので定期検査は必要となります。