- 2025年10月16日

胃カメラは「怖くない」!不安を解消して、安心して受けられる胃カメラ検査ガイド

「胃カメラってどんな検査?」

「やっぱり苦しいのかな…」

胃がんの早期発見に欠かせない胃カメラは、多くの方が不安を感じる検査かもしれません。でも、心配はいりません!現在の胃カメラ検査は、技術の進歩と工夫によって、以前よりもはるかに楽に受けられるようになっています。

今回は、胃カメラ検査の目的から具体的な流れ、検査中の指示の意味、そして「楽に受けられるコツ」まで、あなたの疑問を解消し、安心して検査に臨めるようお伝えします。この記事を読めば、胃カメラへの不安が「怖くない」という気持ちに変わるはずです!

1. なぜ胃カメラ検査を受けるの?その「意味」を知ろう

胃カメラ検査(正式名称:上部消化管内視鏡検査)には、主に3つの大切な目的があります。

1ー1.症状の原因を詳しく調べる

「みぞおちが痛い」「胸やけがする」「便が真っ黒(出血の可能性も!)」「貧血を指摘された」など、何らかの症状や体の異常がある場合、その原因を特定するために胃カメラは非常に有効です。原因が分かれば、適切な治療につなげられます。

1-2. がんなどの病気を早期に発見する

症状がなくても定期的に検査を受けることは、がんの早期発見に繋がります。食道、胃、十二指腸にできるがんは、早期に発見できれば内視鏡での切除が可能で、治る確率(根治率)も非常に高いからです。

残念ながら、がんの発生を完全に防ぐ方法はありません。しかし、症状がないうちから定期的に検査を受けていれば、万が一がんが見つかっても、体に負担の少ない治療で完治を目指せる可能性が格段に高まります。

特に、以下のような方は、がんのリスクが高いため、年に1回程度の胃カメラ検査が推奨されます。

- 食道がんのリスクが高い方: 喫煙歴が長い、飲酒量が多い(特に顔が赤くなる体質の方)、食道がんの治療歴があるなど。

- 胃がんのリスクが高い方: ピロリ菌に感染している(除菌済みも含む)、萎縮性胃炎を指摘されている、家族に胃がんになった人がいるなど。

1-3. 経過を観察する

以前からポリープなどの異常を指摘されており、すぐに治療は不要でも、大きさや性質に変化がないかを確認するために定期的な検査が必要です。これにより、将来的な治療の必要性を判断します。

2. 胃カメラってどんなもの?種類とカメラの太さのイメージ

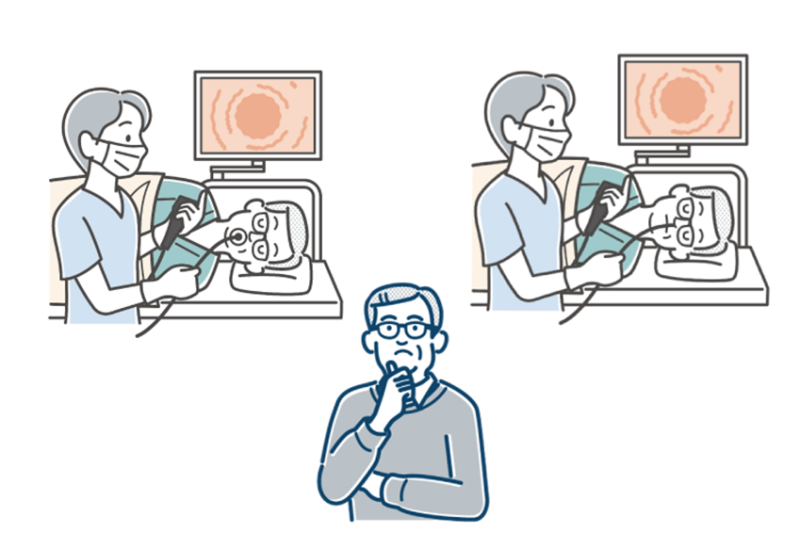

胃カメラには、主に口から挿入する「経口内視鏡」と、鼻から挿入する「経鼻内視鏡」の2種類があります。

| 経口内視鏡 (一般的な直径は約10mm) | 当院採用のscope EG840TP 先端外径 7.9mm |

| 経鼻内視鏡 (直径は約5~6mm) ※経口内視鏡の約半分ほどの細さ | 当院採用のscope EG-840N 先端外径 5.8mm |

最近の経鼻内視鏡は、昔と比べて画質が大幅に向上しており、経口内視鏡と変わらない高画質で、小さな病変もしっかり観察できますのでご安心ください。

イメージとしては、経鼻内視鏡は鉛筆より少し細め、経口内視鏡は鉛筆より少し太めくらいです。

検査時間はいずれも6分程度です。

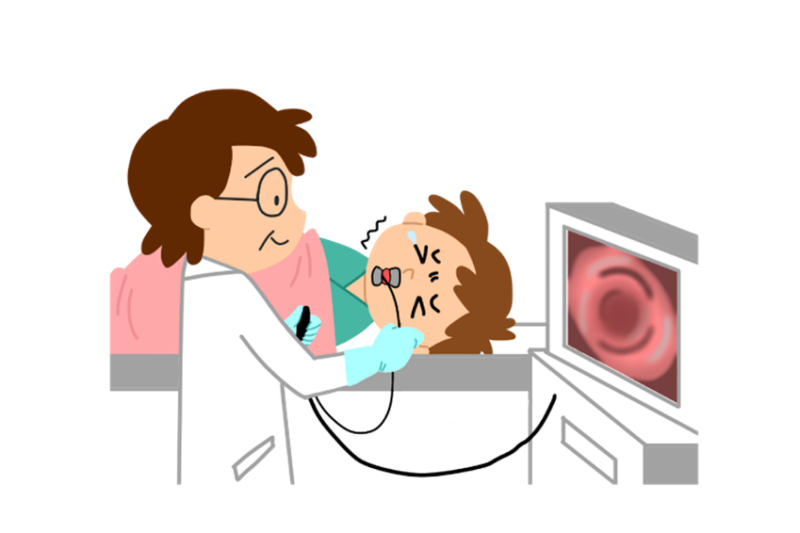

3. 胃カメラが「つらい」と言われる理由とその「原因」

胃カメラ検査がつらいと感じる最大の理由は、喉の奥の舌の付け根にスコープが触れることによる「咽頭反射(オエッとなるえづき)」です。これは、異物が気管に入るのを防ぐ体の防御反応で、特に若い方で強く出やすい傾向があります。

また、「胃カメラは苦しい」という事前のイメージや、検査への不安感が、実際の苦痛を増幅させてしまうこともあります。

その他、検査中に胃を膨らませるための空気によるお腹の張りや、まれに喉の擦過傷による咽頭痛を感じる方もいますが、これらは一時的なことが多いです。

4. 胃カメラの「つらさ」を和らげる!楽に受けるための対策とコツ

「胃カメラはつらい」というイメージは、もう過去のものです。現在の胃カメラは、さまざまな工夫によって、患者さんの負担を大きく減らせるようになりました。

4-1. 局所麻酔と鎮静剤の活用

検査前には、喉や鼻に麻酔薬(スプレーやゼリー)を使って感覚を鈍らせます。

そして、最も効果的に苦痛を和らげるのが「鎮静剤」の使用です。

鎮静剤を点滴で使うと、ウトウトと眠ったような状態で検査を受けられます。「検査中の記憶がない」「気づいたら終わっていた」という方も多く、吐き気や不快感をほとんど感じずに検査を終えられます。

ただし、鎮静剤を使う場合は、検査後のふらつきなどが残るため、検査当日は車や自転車の運転はできません。公共交通機関を利用するか、送迎を依頼するようにしましょう。また、鎮静剤の効果が切れるまで、リカバリールームで1〜2時間程度の休憩が必要です。

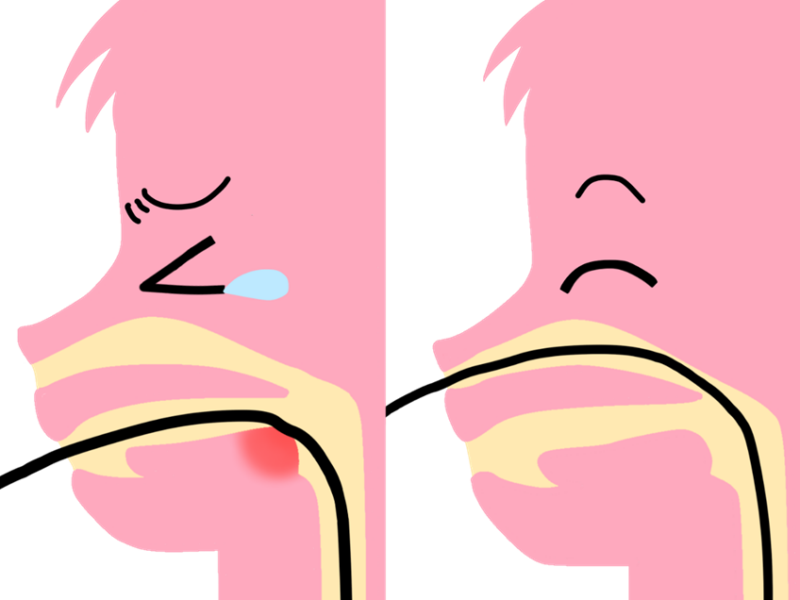

4-2. 経鼻内視鏡の選択

「オエッとなるのが一番嫌!」という方には、鼻から挿入する「経鼻内視鏡」がおすすめです。スコープが舌の付け根に触れにくいので、嘔吐反射がほとんどありません。また、検査中に医師と会話ができるため、安心して受けられるというメリットもあります。

4-3. 検査中の「コツ」を知る

- リラックスを心がける: 緊張すると喉に力が入り、スコープが入りにくくなることがあります。できるだけ体の力を抜きましょう。

- 指示に従って体を動かす: 検査中、「あごを前に出す」「息を吸って止める」などの指示があります。これらは、スコープが入りやすくしたり、病変を見やすくしたりするための大切な動作です。

- げっぷを我慢する: 胃を膨らませて観察するため、げっぷはできるだけ我慢しましょう。

- つばや胃液は飲み込まずに出す: 麻酔でむせる可能性があるため、口から自然に垂れ流すようにしてください。

つばを飲み込むことで嘔吐反射もでやすくなる為、極力我慢をお願いしています。

これらのコツは、検査時に医師や看護師が声かけしますので、ご安心ください。

5. 検査後の注意点とその「意味」

安全に検査を終えるため、検査後にもいくつか注意点があります。

- 飲食の制限: 喉の麻酔が効いている間(約1時間)は、飲食を控えてください。麻酔が切れる前に飲食すると、誤って気管に入り、肺炎を起こす危険性があるからです。

- 運転の禁止(鎮静剤使用時): 鎮静剤を使った場合、検査当日は運転を避けてください。麻酔が覚めた後も、ふらつきが残ったり、再度眠気がきたりすることがあるため、事故防止のためです。

- 生検後の出血: 病変の組織を採取した(生検)場合は、ごくまれに出血が続くことがあります。めまい、動悸、気を失いそうになるなどの貧血症状や、吐血、真っ黒い便などの出血の兆候があれば、すぐに医療機関へ連絡しましょう。

不安を解消し、安心して胃カメラ検査を受けよう!

胃カメラ検査は、早期に胃の病気を発見し、あなたの健康を守るために非常に有効な検査です。「つらい」「怖い」というイメージがあるかもしれませんが、現在の検査は、鎮静剤の使用や経鼻内視鏡の選択によって、その苦痛を大幅に軽減できるようになっています。

「胃カメラは苦手だから…」と検査をためらってしまうのは、本当に惜しいことです。

検査に対する不安や疑問があれば、ぜひ遠慮なく医療機関に相談し、ご自身にとって「楽に受けられる」方法で、定期的な胃カメラ検査を受けて胃の健康を守っていきましょう。