- 2025年2月25日

- 2025年2月26日

脂質異常症の患者が気をつけるべき食品一覧を紹介

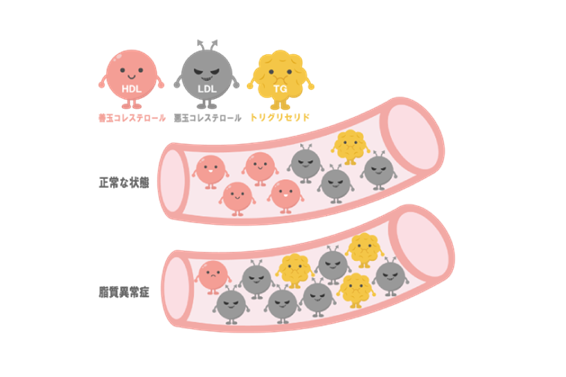

脂質異常症とは、血液中の脂質の値が基準値から外れた状態を指し、主にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)の異常が関与します。これらの脂質の異常は、動脈硬化を進行させる要因となり、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患を引き起こすリスクを高めます。

1. 脂質異常症の原因と種類

脂質異常症には主に以下の種類があります。

- 高LDLコレステロール血症:LDLコレステロールが140mg/dL以上の状態。

- 低HDLコレステロール血症:HDLコレステロールが40mg/dL未満の状態。

- 高トリグリセライド血症:中性脂肪(トリグリセライド)が150mg/dL以上の状態。

この病気の主な原因には以下のようなものがあります。

- 遺伝的要因

- 食事の影響(飽和脂肪酸やコレステロールの過剰摂取)

- 運動不足

- 肥満

- 喫煙

- 糖尿病や甲状腺機能低下症といった他の疾患の影響

2. 脂質異常症と動脈硬化の関係

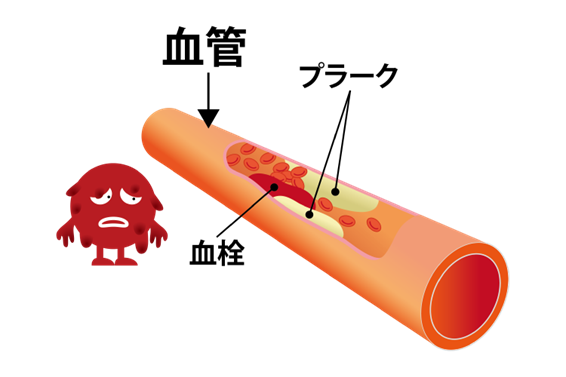

脂質異常症が続くと、血管の壁にコレステロールが沈着し、「プラーク」と呼ばれる塊を形成します。このプラークは柔らかく壊れやすく、時間の経過とともに血管が狭くなり、最終的には血流が阻害されます。これが動脈硬化の進行過程です。

特に危険なのは、

- 脳動脈が詰まると「脳梗塞」

- 心臓の冠動脈が詰まると「心筋梗塞」

- 下肢の動脈が詰まると「急性動脈閉塞症」を引き起こすことです。

動脈硬化を早期に発見し、適切な治療を行うことが重要です。

3. 診断方法

血液検査

脂質異常症の診断には、血液検査が基本となります。以下の基準を満たす場合、脂質異常症と診断されます。

| 指標 | 値 |

|---|---|

| 高LDLコレステロール血症 | 140mg/dL以上 |

| 低HDLコレステロール血症 | 40mg/dL未満 |

| 高トリグリセライド血症 | 150mg/dL以上 |

心エコー検査

動脈硬化や心疾患の影響を確認するために、心エコー検査が用いられます。心エコー検査にはいくつかの種類があります。

- 経胸壁心エコー(TTE):最も一般的な検査で、胸壁の外側から超音波を当てて心臓の構造や機能を評価します。

以下の検査は、主に循環器内科での検査となります。

- 経食道心エコー(TEE):食道にプローブを挿入し、心臓をより詳細に観察します。心房細動や弁膜症の診断に有効です。

- ストレス心エコー:運動負荷や薬剤を用いて心臓に負担をかけた状態で評価し、狭心症の診断に用いられます。

- ドプラーエコー:血流速度を測定し、動脈硬化や血栓の有無を確認します。

4. 脂質異常症の患者が気をつけるべき食品一覧

避けるべき食品

- 動物性脂肪が多い食品:バター、ラード、牛脂、豚脂、皮付きの鶏肉。

- 高コレステロール食品:卵黄、レバー、魚卵(いくら・たらこ)。

- 揚げ物・加工食品:フライドポテト、天ぷら、スナック菓子、インスタント食品。

- 糖質・アルコール:ジュース、炭酸飲料、過度のアルコール。

積極的に摂るべき食品

- 不飽和脂肪酸が豊富な食品:青魚(サバ・イワシ・サーモン)、オリーブオイル、アボカド、ナッツ類。

- 食物繊維が豊富な食品:玄米、大麦、オートミール、豆類、野菜。

- 発酵食品:納豆、ヨーグルト、キムチ。

これらの食品をバランスよく摂ることで、血中脂質のコントロールが可能となります。

脂質異常症は、血液中の脂質が基準値を超えることで発症し、動脈硬化を引き起こす病気です。治療においては、食事の改善が重要であり、避けるべき食品と積極的に摂取すべき食品を意識することが求められます。基本的には生活習慣の改善が中心となりますが、必要に応じて薬物療法が行われることもあります。動脈硬化は自覚症状がないまま進行するため、定期的な健康診断を受け、早期に治療を開始することが大切です。

※脂質異常症は主に生活習慣に伴う疾患ですが、中には遺伝的な要因(家族性高コレステロール血症等)もありますので注意が必要です。

近年、内服に伴う副作用の面から脂質異常症の治療は不要だ!などの記載を目にすることがありますが、無治療で経過観察の場合の正確な評価はまだと思われるので、ネットの情報はすべてが正しい訳ではありません。どんな副作用があるのか理解した上での治療は問題にならないと思っています。脳梗塞を発症し麻痺等の後遺症が起こってからでは遅いと思います。