- 2025年9月18日

肝炎・肝硬変・脂肪肝:肝臓からのSOSを見逃さないで!あなたの健康を守るために

皆さま、こんにちは。明石市のJR大久保駅北口すぐの「たなか内科クリニック」です。

私たちの体の中で、肝臓は非常に重要な役割を担っているにもかかわらず、「沈黙の臓器」と呼ばれ、不調があってもなかなか症状が現れません。そのため、病気がかなり進行してから初めて気づくケースも少なくありません。今回は、そんな大切な肝臓の病気である肝炎、肝硬変、そして脂肪肝について、皆さまに知っていただきたい情報をお届けします。

肝臓は体の大切な「化学工場」

肝臓は体重の約50分の1を占める人体最大の臓器で、500以上の働きをこなしています。主な役割は以下の通りです。

- 代謝機能:食べたものから栄養素を取り込み、エネルギーに変えたり、体に必要なタンパク質などを合成・貯蔵したりします。

- 解毒作用:アルコール、薬物、老廃物などの有害物質を分解し、無毒化します。

- 胆汁の生成・分泌:脂肪の消化吸収を助ける胆汁を作り出します。

これらの重要な働きが損なわれると、体全体に悪影響が及んでしまいます。

忍び寄る「脂肪肝」の影

脂肪肝とは、肝臓の細胞の中に中性脂肪が過剰に蓄積した状態を指します。健康な肝臓の脂肪は通常5%程度ですが、脂肪肝ではそれ以上に脂肪がたまっています。

脂肪肝の種類と原因

脂肪肝には大きく分けて二つのタイプがあります。

- アルコール性脂肪肝(ASH):長期間にわたる過剰な飲酒が原因で、アルコールの分解によって肝臓に負担がかかり、脂肪が蓄積します。

- 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD):お酒をほとんど飲まない人でも発症し、食べ過ぎ(特に糖質の過剰摂取)、運動不足、肥満、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が主な原因で増加しています。

「痩せ型脂肪肝」や「NASH」に注意!

意外にも、痩せている方でも脂肪肝になることがあります。これは、過度なダイエットや偏った食生活による栄養バランスの崩れ、筋肉不足による代謝の低下、または遺伝的・体質的要因が関係している可能性があります。特に痩せ型の脂肪肝は、炎症を伴う非アルコール性脂肪性肝炎(NASH:ナッシュ)に進行しやすいことが指摘されており、NASHは放置すると肝硬変や肝がんへと進展するリスクがあります。

脂肪肝のサインと対策

初期の脂肪肝は自覚症状がほとんどありませんが、口臭が強くなったり、手のひらが赤くなったり、皮膚が黄色くなったり、かゆみが出たり、足がむくんだりすることがあります。改善のためには、以下のような生活習慣の見直しが効果的です。

- 食事療法:摂取カロリーを適正化し、糖質や脂質の過剰摂取を控え、野菜や食物繊維を積極的に摂りましょう。よく噛んでゆっくり食べることも大切です。

- 運動療法:ウォーキングなどの有酸素運動を1日30分程度、週に3回以上行うことが推奨されます。筋力トレーニングも基礎代謝を上げるのに役立ちます。

- 飲酒習慣の見直し:アルコール性脂肪肝の場合は禁酒・節酒が絶対条件です。

- 体重管理:急激な減量は避け、1ヶ月に1~2kg程度の緩やかなペースで健康的に体重を落としましょう。

- その他:ストレス管理 や、1日1~2杯のコーヒー(砂糖・クリームは控えめに)、毎日20分以上笑うこと、オメガ3脂肪酸を多く含む食品の摂取 も肝臓の健康に良いとされています。

肝臓の炎症「肝炎」

肝炎とは、肝臓に炎症が生じる病気の総称です。原因はウイルス感染、アルコール、薬物、自己免疫疾患など多岐にわたります。

主な肝炎の種類

- ウイルス性肝炎:A型、B型、C型、E型肝炎ウイルスによって引き起こされます。

- A型肝炎は主に経口感染し、多くは自然治癒します。ワクチンで予防可能です。

- B型肝炎は血液や体液を介して感染し、慢性化するリスクがあります。母子感染や性交渉などで感染することが多く、ワクチンが最も有効な予防策です。歌手の石川ひとみさんもB型肝炎を発症し、長期療養を余儀なくされ、社会的な偏見とも闘った経験があります。成人でも感染リスクがあるため、ワクチン接種が推奨されます。

- C型肝炎も主に血液を介して感染し、慢性化しやすく、肝硬変や肝がんへの進行リスクが高い病気です。近年では、経口抗ウイルス薬(DAAs)により90%以上の高い治癒率が期待できます。

- E型肝炎は汚染された水からの感染が一般的で、妊婦では重症化するリスクがあります。

- アルコール性肝炎:長期にわたる大量の飲酒が原因で肝臓に炎症が起こります。若年層でもリスクが高まっており、放置すると肝硬変や肝がんへと進行する可能性があります。初期症状は倦怠感、食欲不振、吐き気、右上腹部の不快感、微熱、黄疸などです。

- 自己免疫性肝炎:自分の免疫システムが肝臓を攻撃してしまう病気で、特に中高年の女性に多く見られます。自覚症状に乏しいため、健康診断で偶然発見されることが多いですが、治療せずに放置すると肝硬変や肝不全、肝がんへと進行します。治療の基本はステロイドです。

- 薬物性肝障害:特定の医薬品、漢方薬、健康食品、サプリメントなどが原因で肝臓に障害が起きる場合があります。

慢性肝炎は6ヶ月以上炎症が続く状態で、長期間放置すると肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝がんのリスクが高まります。

最終ステージ「肝硬変」

肝硬変は、慢性的な肝臓の炎症や損傷が続くことで、正常な肝細胞が破壊され、線維組織が増殖して肝臓全体が硬く変化し、その機能が著しく低下する重篤な病気です。肝臓が硬くなると血液の流れが悪くなり、本来の機能が果たせなくなります。

肝硬変の進行度

肝硬変は、その進行度によって大きく2つの段階に分けられます。

- 代償性肝硬変:肝臓の一部に線維化が起きているものの、残っている正常な肝細胞が機能を補っているため、自覚症状はほとんどないか軽微です。

- 非代償性肝硬変:肝硬変がさらに進行し、肝臓の機能が維持できなくなった状態です。黄疸、腹水、むくみ、出血傾向、意識障害(肝性脳症)など、はっきりとした症状が現れ、日常生活に大きな影響を及ぼします。この段階では、肝不全や肝がんへ進行するリスクが非常に高まります。

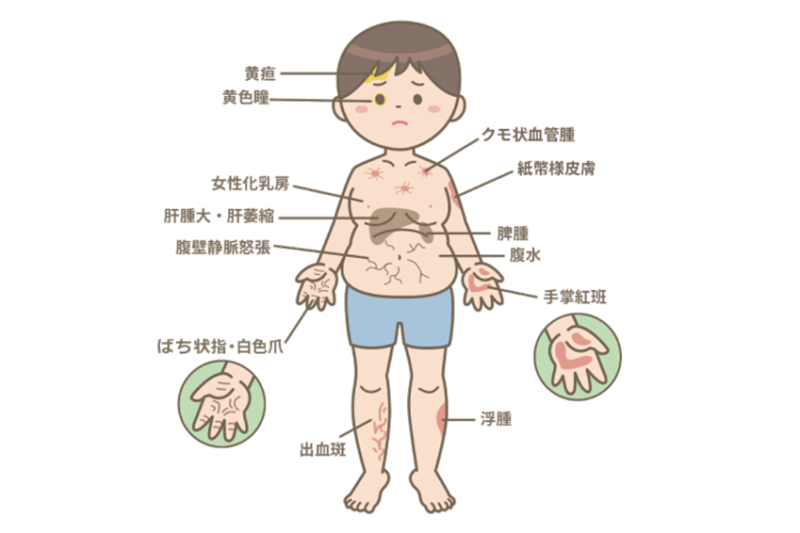

肝硬変の主な症状

進行した肝硬変では、以下のような多彩で深刻な症状が現れます。

- 黄疸(おうだん):皮膚や白目が黄色っぽくなる、尿の色が濃くなる、全身のかゆみ。

- 腹水・むくみ:お腹に水が溜まって張る、足などがむくむ。腹水は強い苦痛を伴い、QOLを著しく低下させます。

- 肝性脳症(かんせいのうしょう):意識がぼんやりする、集中力低下、時間や場所が分からなくなる、性格の変化、昼夜逆転、羽ばたき振戦(手が震える)など。

- 全身倦怠感・疲れやすさ:肝臓機能の低下によるエネルギー不足や有害物質の蓄積。

- 食欲不振・吐き気:消化機能の低下。

- 出血傾向・あざ:血液凝固因子の不足により、あざができやすい、鼻血や歯ぐきからの出血が止まりにくい。

- 食道・胃静脈瘤破裂:肝臓が硬くなることで、食道や胃の血管が膨らみ、破裂すると大量の吐血や黒い便(タール便)が出ることがあり、命に関わる非常に危険な状態です。

肝硬変の治療と再生医療への希望

従来の肝硬変治療は、病気の進行を遅らせ、症状を和らげる対症療法が中心で、一度硬くなった肝臓を完全に元の状態に戻すことは困難とされてきました。末期の肝硬変に対する唯一の根治治療は肝移植ですが、ドナー不足や手術のリスク、費用などの課題があります。

しかし、近年では再生医療、特に幹細胞治療が新たな希望として注目されています。幹細胞には、炎症を抑える作用、線維化の進行を抑制・改善する作用、損傷した肝細胞の修復・再生を促す作用などが期待されています。これにより、肝機能の改善やQOL(生活の質)の向上が見込まれます。

早期発見・早期治療が未来を変える鍵

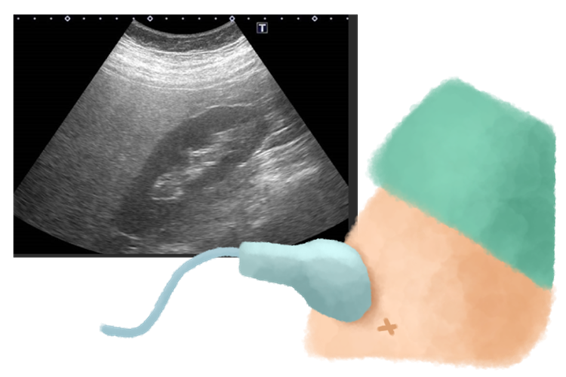

肝臓は「沈黙の臓器」であるため、症状が出る前に肝臓の状態をチェックできる定期的な健康診断が非常に大切です。血液検査(AST、ALT、γ-GTPなど)で肝機能の数値を確認し、特にALT値が30U/Lを超えたら一度医療機関を受診することが推奨されています。また、超音波(エコー)検査も脂肪肝の重症度や他の病変を発見するために非常に有用です。

「症状がないから大丈夫」「単なる疲れだろう」と自己判断せず、少しでも気になる症状があれば、放置せずに医療機関(内科、消化器内科など)を受診してください。早期に発見し、適切な対応をすることで、病気の重症化を防ぎ、改善・回復の可能性を高めることができます。

たなか内科クリニックからのメッセージ

明石市のJR大久保駅北口すぐの、たなか内科クリニックです。私たちは、地域の皆さまの肝臓の健康を守るために尽力してまいります。脂肪肝、肝炎、肝硬変といった肝臓疾患の予防、早期診断、そして標準治療に真摯に取り組み、患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な医療を提供いたします。

もし、標準治療では症状の改善が難しい場合でも、諦める必要はありません。当院は、先進的な「肝臓再生医療」に取り組む、さいとう内科クリニックと連携しております。より専門的な治療が必要と判断された場合には、責任をもってご紹介し、患者様にとって最善の選択肢をご提案させていただきますので、どうぞご安心ください。

「沈黙の臓儀」である肝臓からのSOSを見逃さず、健康な未来のために、まずは一歩を踏み出してみませんか?

※近年C型肝炎は治療薬の進歩により減少しています。B型肝炎も適切な治療を継続することでウイルスを抑え込み肝硬変への進行は減少しています。

しかし脂肪肝患者数は増加しており、脂肪肝→慢性肝炎→肝硬変となる例は今後増加が予想されます。脂肪肝は大丈夫と思わず、現在の状況を確認しておくことが重要です。