- 2025年8月9日

高血圧

意外と身近な「高血圧」を知っていますか?その原因と対策、当院がサポートします

「血圧が高いと言われたから、塩分を控えないと」。そう頭では理解していても、自覚症状がないと、なかなか日常生活での改善は難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、高血圧は症状がないからといって放置してしまうと、脳卒中や心筋梗塞など、命に関わる重篤な病気を引き起こす可能性があり、これが高血圧が「サイレントキラー(静かなる殺人者)」と呼ばれる所以です。

現在、日本には約4,300万人もの高血圧の方がいると推定されていますが、そのうち医療機関を受診しているのは約40%に過ぎません。つまり、健康意識が高いとされる日本においても、実に60%もの高血圧の方が適切な治療を受けずにいるのが現状なのです。

血圧に起因する脳・心血管疾患を予防するためには、私たち一人ひとりが高血圧に対する意識を高め、生活習慣を見直すことが不可欠です。まずは、高血圧がどのような病気で、何に気をつけなければならないのかを正しく理解し、日々の生活に少しずつでも取り入れていくことが大切です。

そもそも血圧って何?

私たちの体の中では、心臓がポンプのように収縮と拡張を繰り返しながら、全身に血液を送り出しています。この時、血液が血管の壁を押す力が「血圧」です。

血圧には2つの数値があります。

- 収縮期血圧(上の血圧、最高血圧): 心臓が収縮して血液を送り出すときの最も強い圧力です。

- 拡張期血圧(下の血圧、最低血圧): 心臓が拡張して血液を再び取り込むときの最も弱い圧力です。

これらの血圧は、心臓が1回の収縮で送り出す血液の量、血管の太さ、血管の壁の硬さなどによって決まります。例えば、送り出す血液量が多く、血管が細く、血管壁が硬いほど血圧は高くなります。

どんな状態が高血圧?どこからが高血圧?

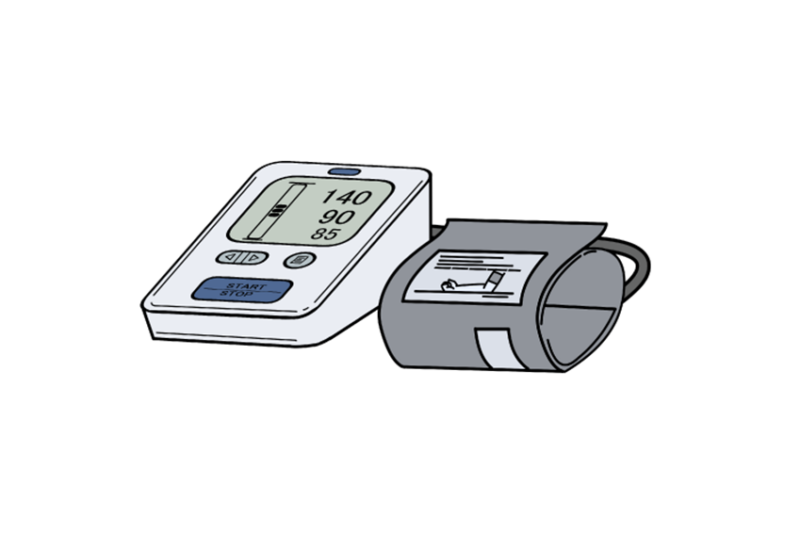

「血圧の正常値はどれくらい?」「どの値が目標なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。高血圧の診断には、主に「診察室血圧」と「家庭血圧」の2つの値が用いられ、それぞれ診断基準が異なります。

1. 診察室血圧とは?

病院やクリニックなどの診察室で測定する血圧を「診察室血圧」といいます。普段とは異なる環境や、医療従事者を前にして緊張することなどから、通常の血圧よりも高くなる傾向があるため、2回以上の測定結果に基づいて診断されます。

2. 家庭血圧とは?

ご自宅でご自身で測定する血圧を「家庭血圧」といいます。家庭血圧は、緊張などの影響を受けにくく、日常生活に近い状態での血圧を把握できます。また、1日に複数回、長期間継続して測定できるため、血圧の変化を詳細に見ていくのに適しています。

【家庭血圧の測定方法】

家庭血圧は、朝晩決まった時間帯に測定するのがおすすめです。

- 朝: 起床後1時間以内に排尿を済ませてから測定しましょう。

- 夜: 食後や入浴直後を避け、寝る前に測定しましょう。

基本的には、朝と夜にそれぞれ1回につき2回測定し、その平均値を記録します。5〜7日間継続して測定し、全体の平均値が基準値を超えていれば、高血圧症と診断される可能性が高くなります。

3. その他の高血圧の種類

- 白衣高血圧: 家庭血圧は正常範囲内なのに、診察室で測ると血圧が高くなる状態を指します。

- 仮面高血圧: 診察室血圧は正常値なのに、家庭血圧が高い状態を指します。夜間や早朝に血圧が上がる場合など、病院での測定だけでは気づかれにくいのが特徴です。特に、早朝高血圧は脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まるため注意が必要です。

血圧の基準値と高血圧の分類

日本高血圧学会が定めている高血圧の基準と分類は以下の通りです。

【診察室血圧の分類(mmHg)】

| 分類 | 収縮期血圧(最高血圧) | 拡張期血圧(最低血圧) | |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | < 120 | かつ | < 80 |

| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | < 80 |

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 80-89 |

| 高血圧 | ≧ 140 | かつ/または | ≧ 90 |

【家庭血圧の分類(mmHg)】

| 分類 | 収縮期血圧(最高血圧) | 拡張期血圧(最低血圧) | |

| 正常血圧 | < 115 | かつ | < 75 |

| 正常高値血圧 | 115-124 | かつ | < 75 |

| 高値血圧 | 125-134 | かつ/または | 75-84 |

| 高血圧 | ≧ 135 | かつ/または | ≧ 85 |

※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より

「高値血圧」は高血圧の一歩手前の状態であり、将来高血圧に移行するリスクが高いとされています。この段階で生活習慣の改善に取り組み、医療機関の指導に従って家庭血圧125mmHg/75mmHgを目標に血圧が上がらないよう注意することが重要です。

高血圧は、さらにI度からIII度の3段階に分類されます。

【成人における高血圧の分類:診察室血圧(mmHg)】

| 分類 | 収縮期血圧(最高血圧) | 拡張期血圧(最低血圧) | |

| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 |

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧ 180 | かつ/または | ≧ 110 |

| (孤立性)収縮期高血圧 ※ | ≧ 140 | かつ | < 90 |

【成人における高血圧の分類:家庭血圧(mmHg)】

| 分類 | 収縮期血圧(最高血圧) | 拡張期血圧(最低血圧) | |

| Ⅰ度高血圧 | 135-144 | かつ/または | 85-89 |

| Ⅱ度高血圧 | 145-159 | かつ/または | 90-99 |

| Ⅲ度高血圧 | ≧ 160 | かつ/または | ≧ 100 |

| (孤立性)収縮期高血圧 ※ | ≧ 135 | かつ | < 85 |

※「(孤立性)収縮期高血圧」は、拡張期血圧は正常値あるいは下がっているにもかかわらず、収縮期血圧だけが高くなる状態です。動脈硬化の可能性が高い高齢者に多くみられ、同様に治療対象となります。

※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より

年代別の平均血圧値と降圧目標

血圧の平均値は年代によって異なり、加齢に伴って少しずつ上がる傾向があります。

【年代別の血圧平均値(収縮期血圧/拡張期血圧)】

| 年代 | 男性(mmHg) | 女性(mmHg) |

| 30代 | 119.5/79.1 | 110.8/71.5 |

| 40代 | 128.3/83.9 | 118.4/76.0 |

| 50代 | 133.4/86.4 | 125.1/79.0 |

| 60代 | 138.2/85.0 | 134.7/81.1 |

| 70代 | 140.9/80.3 | 138.4/78.0 |

出典:厚生労働省 第2部 身体状況調査の結果(2018)

高血圧の治療では、高血圧の合併症である脳心血管障害のリスクを抑えるための「降圧目標」が定められています。年齢や合併症の有無によって目標値は異なります。

【降圧目標数値】

| 対象者 | 目標値(mmHg) 診察室血圧 | 目標値(mmHg) 家庭血圧 |

| 75歳未満の成人 | < 130/80 | < 125/75 |

| 脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉鎖なし) | ||

| 冠動脈疾患患者 | ||

| 慢性腎臓病患者(蛋白尿陽性) | ||

| 糖尿病患者 | ||

| 抗血栓薬服用中 | ||

| 75歳以上の高齢者 | < 140/90 | < 135/85 |

| 脳血管障害患者(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉鎖あり、または未評価) | ||

| 慢性腎臓病患者(蛋白尿陰性) |

※日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」より

高齢者の場合は、血圧の変動が全身に影響を及ぼす可能性もあるため、医師とよく相談した上で治療を進めることが大切です。

高血圧の主な原因は大きく2つ

高血圧には、その原因がはっきりとしているものと、複数の要因が絡み合って発症するものがあります。医療機関では、患者様お一人おひとりの高血圧の原因や関連要因を明らかにし、適切な治療を進めていきます。

1.本態性高血圧(一次性高血圧)

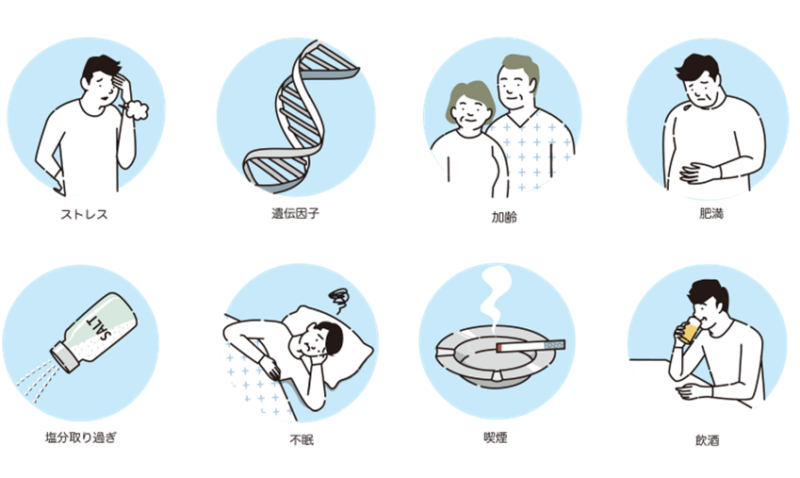

日本人の高血圧の80~90%を占めるのがこのタイプです。特定の原因疾患が明確でない高血圧を指します。発症には、以下の要因が複雑に絡み合って関与すると考えられています。

- 遺伝的素因(体質): 両親が高血圧の場合、子どもが高血圧になる確率は約50%、どちらか一方の親が高血圧の場合は約30%と言われています。家族で生活習慣が似ていることも、家族に高血圧が多い傾向に繋がります。

- 加齢: 年齢を重ねると血管の弾力性が失われ、血液の流れが悪くなるため血圧が高くなりがちです。特に女性は、閉経後に女性ホルモン(エストロゲン)の減少により血圧が上がりやすくなる傾向があります。

- 塩分の摂り過ぎ: 塩分を過剰に摂取すると、体内の塩分濃度を薄めるために水分が血管内に引き込まれ、血液量が増加します。これにより、心臓から送り出される血液量も増え、血圧が上昇します。日本人の食塩摂取量は依然として多く、減塩は非常に重要な対策です。

- 肥満: 肥満の人は、正常体重の人に比べて高血圧になるリスクが1.5~2.5倍高いと言われています。内臓脂肪の蓄積や食べ過ぎによる塩分過多、インスリンの過剰分泌などが複合的に作用し、血液量が増加して血圧が上がります。

- 過度の飲酒: 長期間にわたる過剰な飲酒は、交感神経の刺激や電解質異常などを介して血圧を上昇させると考えられています。

- 運動不足: 適度な運動は、体内の余分な塩分(ナトリウム)の排出を促しますが、運動不足になると塩分が体内に溜まりやすくなり、間接的に血圧上昇の原因となります。肥満の原因にもなります。

- ストレス: 精神的なストレスは交感神経を刺激し、一時的に血管を収縮させて血圧を上昇させます。慢性的なストレスは、血圧が高い状態を継続させる原因となります。

- 喫煙: 喫煙すると、ニコチンによって交感神経が刺激され、一時的に血圧が上昇します。この状態が喫煙後約15分間続くとされています。また、喫煙は動脈硬化のリスクを著しく高め、様々な合併症の引き金となります。

2. 二次性高血圧症

高血圧全体の10~20%を占めるこのタイプは、特定の病気や薬剤が原因で引き起こされる高血圧です。原因となる疾患を治療することで、高血圧が改善する可能性があります。

- 睡眠時無呼吸症候群: 睡眠中に呼吸が止まることで、体内の酸素濃度が低下し、交感神経が活性化されて血圧が急激に上昇します。長期的な低酸素状態も高血圧の発症に関与すると考えられています。

- ホルモン分泌異常(内分泌性高血圧): 体内のホルモンバランスの異常によって血圧が上昇します。代表的なものに、アルドステロンというホルモンが過剰に分泌される「原発性アルドステロン症」、副腎にできる腫瘍などがあります。

- 腎臓疾患(腎性高血圧): 腎臓の機能が低下したり、腎臓の血管に異常があったりすると、体内の塩分や水分がうまく排出されなかったり、血圧を上げる物質が過剰に分泌されたりして血圧が上昇します。慢性糸球体腎炎や腎動脈狭窄などが原因となります。

- 薬剤の副作用(薬剤誘発性高血圧): 特定の薬剤の副作用として高血圧が引き起こされることがあります。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、ステロイド薬、一部の漢方薬、経口避妊薬、交感神経刺激薬、一部の抗がん剤などが挙げられます。

高血圧の症状と、その先に潜む恐ろしい合併症

高血圧は、ほとんど自覚症状がないのが特徴です。そのため、健康診断などで偶然発見されても「特に困っていないから」と放置してしまう方も少なくありません。しかし、頭痛や肩こり、めまい、息切れといった症状が出た時には、すでに高血圧が重症化しており、脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる病気を引き起こす危険性が非常に高まっています。

症状がないからといって高血圧を放置してはいけません!

高血圧が続くと、血管の壁は常に高い圧力にさらされ、次第に厚く硬くなります。これが動脈硬化です。動脈硬化が進行した血管は、ある日突然、以下のような命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。これこそが高血圧が「サイレントキラー(沈黙の殺人者)」と呼ばれる所以です。

このような症状を感じる前に、高血圧の適切な治療を始めることが極めて重要です。

高血圧の主な合併症とその症状

- 脳出血: 脆くなった脳の血管が、血圧上昇によって破裂することで発症します。高血圧によって脳の細い動脈は動脈硬化が進み、もろくなります。生命に関わるような大きな出血の場合には、緊急手術が必要となったり、重い後遺症が残ったりすることもあります。

- 症状: 激しい頭痛、意識の変調、手足の麻痺・脱力(発症部位による)、言語障害など

- 脳梗塞: 脳の血管が詰まり、血液が流れなくなることで脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、脳細胞が壊死する病気です。高血圧に加えて、糖尿病や脂質異常症があると発症リスクがさらに高まります。

- 症状: 運動障害(手足の麻痺など)、感覚障害、視覚障害、言語障害、バランス感覚の障害など

- 狭心症: 心臓の筋肉へ一時的に十分な酸素が届きにくくなることで発症します。主に高血圧による動脈硬化の影響で、心臓の筋肉に酸素や栄養を送る冠動脈が狭くなることが原因です。

- 症状: 胸部の一時的な痛み、圧迫感など

- 心筋梗塞: 心臓の筋肉に酸素や栄養を送る冠動脈が完全に詰まることで起こります。動脈硬化などで冠動脈が詰まり、心筋細胞が壊死すると、突然死を引き起こすこともあります。

- 症状: 長時間の激しい胸部の痛み(激痛)

- 慢性腎臓病: 腎機能が正常時と比べて低下し、それが3ヶ月以上継続して、またはタンパク尿が増加している状態を指します。進行すると、最終的には透析や腎移植が必要となる末期腎不全に至ることもあります。

- 症状: タンパク尿、血尿、頻尿、貧血、むくみ、倦怠感、食欲低下など

高血圧のリスクを高める「超加工食品」とは?

近年、私たちの食生活に深く浸透している「超加工食品」が、高血圧をはじめとする様々な病気のリスクを高めることが、最新の研究で明らかになってきています。

超加工食品とは、炭酸飲料、ポテトチップスなどのスナック菓子、大量生産されたパン、調理済み食品、冷凍食品、インスタントラーメン、シリアル、デザート、ソーセージなどが挙げられます。これらの食品は、糖分、塩分、脂質、そして添加物や保存料、着色料を多く含み、一方で食物繊維や必須ビタミンなどの栄養価が低いという特徴があります。

複数の研究によると、超加工食品の摂取量が増えるほど、健康リスクが増大する「用量反応関係」が示されています。具体的には、1日あたり100gの超加工食品を摂取するごとに、高血圧のリスクが14.5%高まることが報告されています。また、心臓発作や脳卒中など心血管疾患のリスクも5.9%、消化器系疾患のリスクは19.5%も高まるとされています。

超加工食品が健康に悪影響を与えるメカニズムとしては、脂質異常症、腸内環境の乱れ、肥満、全身性炎症、酸化ストレス、インスリン抵抗性などが挙げられます。

さらに、超加工食品はパーキンソン病などの神経変性疾患のリスクを高める可能性も指摘されています。「今日何を食べるか」が、将来の脳の健康にも大きく影響を与えることを示唆しています。

高血圧の治療:生活習慣の改善と薬物療法

高血圧の治療は、血圧を確実に下げ、脳卒中や心疾患などの重篤な病気のリスクを減らすことを目的としています。本態性高血圧の治療には、主に「生活習慣の改善(非薬物療法)」と「薬物療法」の2つの方法があります。

1. 生活習慣の改善(非薬物療法)

生活習慣の改善は、高血圧治療の基本であり、非常に重要です。生活習慣を見直すことで血圧を下げることが期待でき、降圧薬を服用している場合でも、その効果をさらに高めたり、薬の量を減らせたりする可能性があります。長期的な生活習慣の改善は、心疾患や脳卒中の発症リスク軽減に繋がります。

【生活習慣改善のために有効な取り組み】

- 塩分制限: 高血圧の改善において、塩分摂取量を減らすことは最も重要です。1日あたり6g未満を目標としましょう。

- 栄養素と食事パターン: カリウムには体内のナトリウム(塩分)を排出する働きがあるため、積極的に摂りたい栄養素です。野菜や果物に多く含まれています。また、バランスの取れた食事を心がけ、飽和脂肪酸やコレステロールの摂取は控えめにしましょう。

- 適正体重の維持: 肥満は高血圧発症のリスクを高めます。BMIが25未満になるよう、体重を管理しましょう。(BMI=体重(kg)÷身長(m)²)

- 運動: 有酸素運動は血圧を下げる効果が報告されています。ウォーキングなど、軽く息がはずむ程度の有酸素運動を毎日30分以上、または週180分以上を目安に、無理なく継続することが大切です。

- 節酒: 長期間にわたる過剰な飲酒は血圧上昇の原因となります。エタノール換算で、男性は1日20~30ml以下(ビール中ビン1本程度)、女性は10~20ml以下に制限しましょう。

- 禁煙: たばこ1本で血圧上昇が15分以上続くと言われています。喫煙は高血圧だけでなく、動脈硬化やがんの大きな危険因子であり、百害あって一利なしです。

生活習慣の改善は「何を始めたらいいのかわからない」「やり始めたはいいが続けられない」といった課題に直面しやすいものです。当院では、医師や管理栄養士が、患者様お一人おひとりに寄り添い、具体的なアドバイスや指導を行います。また、最近では、日々の生活で患者様の生活習慣の改善をサポートする治療補助アプリを活用して、無理なく継続できるよう支援することも可能です。

2. 薬物療法

生活習慣の改善だけでは目標まで血圧が下がらない場合や、血圧が高い状態が続く場合には、降圧薬を用いた薬物療法が検討されます。降圧薬には、大きく分けて「血管を広げる薬」と「体内を循環する血液の量を減らす薬」があります。

【処方される主な降圧薬の種類と特徴】

- カルシウム拮抗薬: 血管の筋肉に作用し、血管を拡張させることで血圧を下げます。現在、高血圧治療で最もよく使われる薬の一つです。

- アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)/アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬): 血管を収縮させたり血圧を上げたりする物質の生成を抑えたり、その物質が作用するのをブロックしたりすることで血圧を下げます。

- 利尿薬: 体内の食塩と水分(血液量)を排出し、血管にかかる圧力を減らすことで血圧を下げます。体のむくみを軽減する効果もあります。

- β遮断薬(含αβ遮断薬): 交感神経の働きを抑え、心臓の過剰な働きを抑制することで血圧を下げます。脈拍が速い方などに使われることがあります。

- α遮断薬: 末梢血管を拡張させることで血圧を下げます。

これらの降圧薬は、単独で用いられることもあれば、目標血圧まで下がらない場合には、複数の種類を併用することもあります。患者様の状態や合併症の有無などを考慮し、医師が最適な薬剤を選択します。

高血圧は自覚症状がないため、軽視されがちですが、放置すると重篤な病気を引き起こす「サイレントキラー」です。高血圧の多くは生活習慣が原因となる本態性高血圧ですが、中には病気が原因となる二次性高血圧もあります。ご自身の血圧の状態を正しく知り、減塩、減量、運動、節酒、禁煙、そして特に超加工食品の摂取を控えるなど、生活習慣の修正を組み合わせることで、血圧を良好にコントロールし、心血管病の予防につながることが分かっています。

健康診断で血圧が高いと指摘された方、ご自身の血圧が気になる方は、どうぞお気軽にたなか内科クリニックにご相談ください。現在通院治療中の方も、医師の指示通りに服薬し、生活習慣の修正も継続して行うことで、より安定した血圧コントロールを目指しましょう。