- 2025年8月18日

糖尿病

症状が出る前に始めることが大切。糖尿病の早期発見と継続治療

「糖尿病」という言葉はよく耳にするものの、「自分には関係ない」と思っていませんか?

実は、日本には糖尿病患者さんが数多くいらっしゃいますが、実際に治療を受けている方はその半数程度にとどまると言われています。なぜなら、糖尿病は初期にはほとんど自覚症状がないため、病気の危険性を感じにくいからです。

しかし、これは「家がシロアリに食い荒らされている」ような状況です。症状がないまま放置していると、体の内部で病状が静かに進行し、気づいたときには手遅れになることもあります。糖尿病は、症状が出る前の段階で治療を始めることが最も大切なのです。

当院では、皆さまの健康診断の結果や日々の体調の変化から病気のサインを見つけ出し、合併症を未然に防ぐための最適な治療を提案しています。

糖尿病の主な症状とサイン

「自分は無症状だから大丈夫」と思っていても、実は体の小さな変化が糖尿病のサインかもしれません。以下の項目に心当たりのある方は、一度ご相談ください。

| ・健康診断で「血糖値が高い」と指摘された ・喉がよく渇き、水を頻繁に飲む ・尿の回数が増え、においが気になる ・体重が急激に増えた、または減った ・疲れやすい、だるさが抜けない ・手足がしびれる、足がむくむ ・皮膚が乾燥してかゆい、傷が治りにくい ・目がかすむ、視力が落ちてきた |

糖尿病の名称が変わるかもしれません

「糖尿病」という名称には、尿に糖が出るという誤解や、不衛生なイメージがつきまとうことがあります。また、糖尿病でない人でも尿に糖が含まれることがあるため、病名自体が混乱を招く原因となっています。

こうした誤解や偏見をなくすため、日本糖尿病協会では「ダイアベティス」という新しい呼称が提案されています。この呼称は、英語名「Diabetes」に由来し、「尿」の意味を含まず、「水が通り過ぎる」という意味を持っています。

糖尿病は、遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合う病気であり、「自己責任の病気」という誤ったイメージを持つべきではありません。正しい理解を広めるためにも、病気の名称やイメージを改めていくことが重要だと考えられています。

糖尿病の種類を知ろう

糖尿病は、原因や発症の仕組みによっていくつかのタイプに分けられます。ご自身の糖尿病がどのタイプに当てはまるのかを理解することは、適切な治療法を見つけ、病気と向き合っていく上で非常に重要です。

1型糖尿病

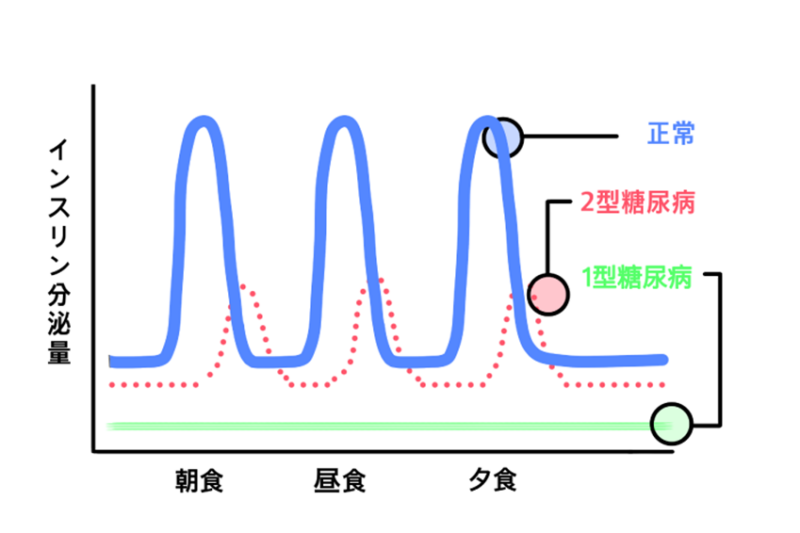

1型糖尿病は、自己免疫の異常によって、インスリンを作り出す膵臓のβ細胞が破壊されてしまう病気です。ウイルス感染などが引き金となり、免疫システムが自分の細胞を攻撃してしまうことで発症します。生活習慣とは関係なく、若年層や小児に多く見られますが、中高年になってから発症するケースもあります。

インスリンがほとんど分泌されなくなるため、治療にはインスリン注射による補充が不可欠となります。これは、身体が自力でインスリンを生成できなくなった分を補うためです。

2型糖尿病

日本人の糖尿病の90%以上を占めるのが2型糖尿病です。遺伝的な体質に加えて、食べ過ぎ(特に高脂肪食)、運動不足、喫煙、ストレスといった生活習慣の乱れが主な原因となります。

このタイプでは、インスリンの分泌量が低下したり、体内でインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」が生じたりすることで、血糖値が慢性的に高くなります。

治療の基本は、食事療法と運動療法による生活習慣の改善です。これだけで血糖値が十分にコントロールできない場合は、内服薬や注射薬(GLP-1製剤など)が併用されます。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見または発症した、血糖値が高い状態を指します。妊娠に伴うホルモンの変化が、インスリンの効きを悪くすることが主な原因です。肥満や糖尿病の家族歴がある方にリスクが高いとされています。

多くの場合、出産後は血糖値が正常に戻りますが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高まるため、出産後も定期的な健康チェックが推奨されます。

その他の糖尿病

上記以外に、以下のようなタイプもあります。

- その他の特定の機序・疾患によるもの: 遺伝子の異常、膵臓の病気、薬剤(ステロイドなど)やホルモン異常によって引き起こされる糖尿病です。これらは「二次性糖尿病」とも呼ばれます。

- 遺伝子の異常によるもの: 若年発症成人型糖尿病(MODY)など、特定の遺伝子変異によって発症する糖尿病です。

糖尿病が引き起こす恐ろしい合併症

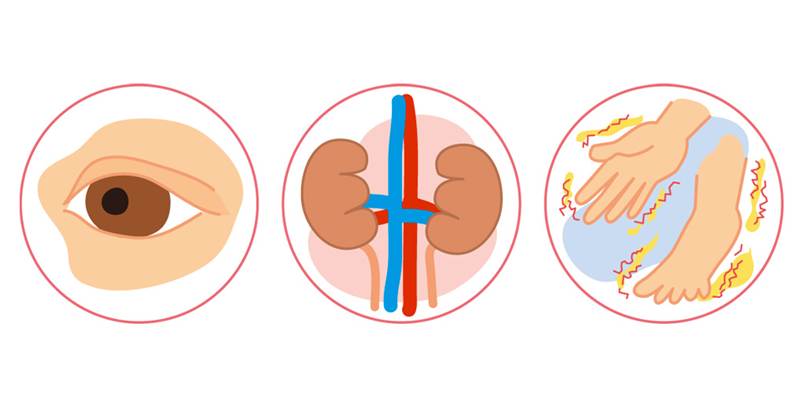

糖尿病の真の恐ろしさは、長期にわたる高血糖が血管にダメージを与え、全身にさまざまな合併症を引き起こす点にあります。特に注意が必要なのが、以下の「三大合併症」と呼ばれるものです。

- 糖尿病性神経障害: 手足のしびれ、感覚の低下、痛みなどが現れます。進行すると、怪我をしても気づかずに壊疽に至る危険性もあります。

- 糖尿病性網膜症: 目の網膜の血管が傷つき、視力低下や失明原因の一つとなります。自覚症状がないまま進行するため、定期的な眼科検診が欠かせません。

- 糖尿病性腎症: 腎臓のろ過機能が低下し、最終的に人工透析が必要になる場合があります。

また、糖尿病は動脈硬化を進行させやすく、心筋梗塞や脳梗塞といった、命に関わる重大な病気のリスクも高めます。

これらの合併症を未然に防ぐためには、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)という値を適切にコントロールすることが非常に重要です。HbA1cは、過去1〜2ヶ月間の血糖値の平均を反映する指標であり当日の食事の影響を受けにくい検査となります。

糖尿病治療の進め方

糖尿病の治療は、患者さんご自身の努力と医療者のサポートが両輪となって進めることが大切です。当院では、一般的な糖尿病治療について丁寧な説明とサポートを行っています。

1.治療の基本:食事療法と運動療法

糖尿病治療の基本は、食事療法と運動療法です。まずは食生活や運動習慣を見直し、血糖コントロールの土台を築きます。当院では、患者さんに無理なく続けられる適切な方法を丁寧にアドバイスし、生活習慣の改善をサポートします。

2.薬物療法

食事療法や運動療法だけでは血糖値が十分に下がらない場合、薬物療法を行います。薬には、飲み薬と注射薬があり、患者さんの病状やライフスタイルに合わせて適切なものを選択します。注射薬には、主に1型糖尿病の方に用いられるインスリン、そして2型糖尿病の方に用いられるGLP-1受容体作動薬などがあります。

糖尿病は決して諦める病気ではありません。

正しい知識と適切な治療によって、合併症を防ぎ、健康な人と変わらない生活を送ることが十分に可能です。気になる症状がある方、健康診断で異常を指摘された方は、お一人で悩まずに、ぜひ一度当院にご相談ください。

※一般的には自覚症状で糖尿病に気が付くことよりも健康診断で指摘されることが多いと思います。HbA1cが正常よりも高い結果であった場合、最低でも経過観察を推奨いたします。また急激に糖尿病が悪化した場合は、膵臓の病気(膵がんを含む)の可能性もあるため注意が必要です。