- 2025年11月14日

- 2026年1月6日

【医師が解説】「うんちの色」で健康チェック。危険な便の色(黒・赤・白)と、おならが増える原因

便(うんち)やおならは、なかなか人に相談しづらいデリケートな悩みです。しかし、これらの排泄物は、消化器系全体の健康状態を映し出す「鏡」であり、その色や回数、臭いのわずかな変化が、時に重大な病気のサインを知らせていることがあります。

今回は、消化器内科の専門的な視点から、特に注意すべき便の色が示す体のサインと、おならの悩みが深刻化する原因についてお伝えします。

1.便の色が示す健康サイン:危険な3色をチェック

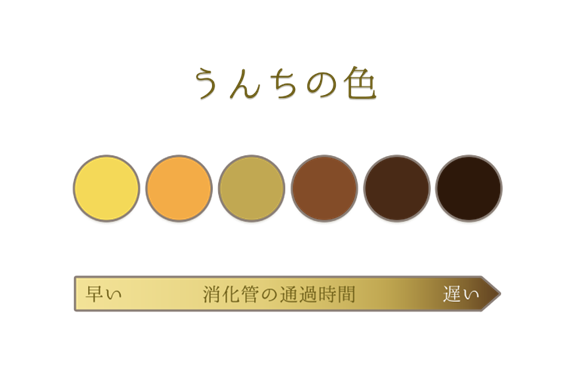

健康な便の色は、胆汁の成分であるビリルビンが腸内で変化することで生まれる、黄褐色から茶色が一般的です。便の色は食べたものや体調によって一時的に変わることがありますが、その変化が長期間続く場合や、特定の色が現れた場合は注意が必要です。

ここでは、特に速やかな受診が必要な「危険な3色」について解説します。

1. 黒い便(タール便)

便が海苔の佃煮のように真っ黒でタール状になっている場合、これは上部消化管(食道、胃、十二指腸)のどこかで出血が起きているサインです。

出血した血液が胃酸と混ざり合うことで酸化し、黒く変色したまま便と混じって排出されます。

- 考えられる主な原因:胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、胃がん。

- 注意点:腹痛や食欲不振がないにもかかわらず便だけが黒いという場合もあるため、黒色便が出ている場合は受診が必要です。ただし、貧血治療で鉄剤を内服している場合は、副作用で便が黒色になることがあります。

2. 赤い便(鮮血便・暗赤色便)

便に血液が混じる状態を「血便」や「下血」と呼びます。便に付着する血液の色や性状によって、出血源が異なります。

- 鮮血便(真っ赤な血):出血源が肛門や直腸、大腸の下部など、肛門に近い場所であると考えられます。痔や裂肛(肛門周辺のトラブル)が原因となることが多いですが、大腸ポリープや大腸がんが原因で微量の出血が起きることもあります。

- 暗赤色便(赤黒い血):腸内で血液が滞留し、赤みが濃くなったもので、上行結腸や小腸が出血源となる可能性があります。

- 危険なサイン:血便が続き、便が細くなる、体重減少がある場合は特に大腸がんの可能性があり要注意です。腹痛がない血便の場合、大腸憩室という袋状のへこみからの出血(憩室出血)が疑われることもありますが、悪性疾患の可能性を否定できないため、1〜3ヶ月以内に大腸カメラが推奨されます。

3. 白い便(灰白色便)

便の色は胆汁色素に由来するため、便が白っぽい(灰白色)場合、胆汁がうまく分泌されていない可能性があり、胆管や肝臓の異常が考えられます。

- 考えられる主な原因:胆汁の流れが滞る胆管閉塞や肝機能障害のリスクがあります。

その他の便の色(黄色い便など)

- 黄色い便:脂肪の消化が十分でない時に起こりやすく、膵臓の働きが関係していることが多いです。脂っこい食事が多い場合にも見られることがあります。

- 緑色の便:腸の動きが速すぎる場合や、特定の食品の影響で見られることがあります。

便の形も重要なチェックポイント

便の状態を観察する際、色だけでなく形や硬さも重要です。便が硬くて出にくい(便秘型)、あるいは水分を多く含む便が頻繁に排出される(下痢)といった便通異常は、過敏性腸症候群(IBS)や炎症性腸疾患、大腸がんなど、さまざまな消化器疾患のサインとなることがあります。

2. おならの悩み:回数や臭いが変わる原因

おなら(腸内ガス)は、誰にでも起こる自然な生理現象です。おならの正体は腸内に溜まったガスで、約7割は食事の際に口から飲み込んだ空気であり、残りは腸内細菌が食べ物を分解する際に発生するガスです。健康な人のおならの回数は1日に平均5回~20回程度とされています。

1. 臭いが少ないのに回数が多い原因(呑気症と空気の飲み込み)

おならの回数が異常に多いにもかかわらず、臭いが少ない場合は、空気の飲み込みすぎが主な原因と考えられます。

- 呑気症(どんきしょう):病的なレベルで空気を過剰に飲み込んでしまい、げっぷやお腹の張り(腹部膨満感)、おならの増加を引き起こします。ストレスや不安が関与していることもあります。早食いも空気を飲み込む原因になります。

- 炭酸水:炭酸飲料やガムを摂取すると、ガスを飲み込みやすくなります。

2. 臭いが強い/お腹が張る原因

臭いが強いおならは、腸内細菌が食べ物(特にタンパク質や硫黄分を含む食品)を分解する際に発生させるガス(硫化水素など)が原因です。

- 腸内環境の悪化(悪玉菌の優勢):便秘によって便が腸内に長く留まると、悪玉菌が増殖し、ガスが過剰に発生しやすくなります。悪玉菌は臭いの強いガスを発生させます。

- ガスが溜まりやすい食べ物:豆類、いも類、玉ねぎ、キャベツ、根菜類などは、摂りすぎるとお腹でガスを発生させやすい食品です。特定の炭水化物(白米、パン、麺類など)も、人によってはガスの原因となることがあります。

- FODMAP過敏・乳糖不耐症:乳製品や小麦製品に含まれる特定の糖質(FODMAP)がうまく消化吸収できず、下痢やお腹の張り、ガスを引き起こすことがあります。

3. おなら・ガスの異常が示す病気

おならの回数増加や腹部の不快感は、以下の疾患のサインである可能性があります。

- 過敏性腸症候群(IBS):腸に明らかな異常がないにもかかわらず、ストレスなどにより腸が過敏になり、腹痛や腹部の不快感、下痢や便秘、ガス(おなら)の増加などが慢性的に起こる病気です。ガス症状が前面に出るタイプは「ガス型」と呼ばれます。

- 大腸憩室炎(大腸憩室症):大腸憩室症は、大腸の壁の一部が袋状にふくらむ状態(憩室)を指します。憩室からの出血(憩室出血)は腹痛を伴わないことが多いですが、多量に出血する可能性があるため、貧血のチェックが必要です。

- 大腸がん:がんが進行し腸管が狭くなると、便秘やお腹の張り、腹痛といった症状とともに、おならの回数が増えたり、臭いが強くなったりすることがあります。

- 腸閉塞(イレウス):腸の内容物が流れなくなる緊急性の高い状態です。激しい腹痛、嘔吐、お腹の張りを伴い、おならや便が全く出なくなります。この場合はすぐに医療機関を受診する必要があります。

3. 便やガスの異常が続く場合の受診目安

便やガスの異常は日常的なものから深刻な病気のサインまで多岐にわたります。最も大切なのは、重篤な病気を除外することです。

以下の症状が見られる場合は、自己判断せずに消化器内科を受診してください。

| 症状 | 疑われる重篤な病気(例) |

| 黒色便(タール便) | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん |

| 鮮血便・暗赤色便が続く | 大腸がん、大腸ポリープ、炎症性腸疾患、虚血性大腸炎 |

| 白色便(灰白色便) | 胆管閉塞、肝機能障害 |

| 強い腹痛または激しい腹痛を伴う血便 | 虚血性腸炎、イレウス、潰瘍性大腸炎の急激な悪化 |

| おならの回数が異常に多い状態が続く | 過敏性腸症候群(IBS)、大腸がん |

| 便が以前より細くなった | 大腸がん |

| 原因不明の体重減少を伴う | がん(胃がん、大腸がんなど) |

特に、便の色が異常な状態が続く場合は、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)を受けることが推奨されます。また、おならの悩みであっても、「同時に最近は便秘気味である」または「便は出るけど量が少なく柔らかい便が何度もでる」といった症状があれば、腹部CTや内視鏡検査が勧められます。

当クリニックのような消化器内科のクリニックでは、これらの症状の原因を正確に特定し、必要であれば苦痛の少ない内視鏡検査(鎮静剤の使用など)や、IBSに対する食事指導を含めた適切な治療を提供しています。気になる症状がある場合は、一人で悩まず、ぜひ一度ご相談ください。