- 2025年3月24日

- 2025年3月25日

胃カメラをしながら膵臓がんの早期発見が可能に!?

~注目の新しい検査方法について~

こんにちは。JR大久保駅前の「たなか内科クリニック」です。

今日は、膵臓がんの早期発見に役立つ新しい検査法についてご紹介したいと思います。

皆さん、「膵臓がん(すいぞうがん)」と聞くと、「怖い病気」「見つけにくい」「気づいた時には進行している」といった印象を持たれる方も多いのではないでしょうか。

実際、膵臓がんは早期発見が難しく、進行が早いため「難治性がん」とも呼ばれています。

そんな中、大阪大学の研究チームから「胃カメラ検査中に膵臓がんを早期発見できる方法」が発表され、大きな注目を集めています。

「胃カメラしながら膵がんの早期発見」

新しい検査法のポイントは「胃カメラ+1〜2分」

この検査方法では、胃カメラ検査の際に十二指腸の出口付近(乳頭部)を専用のカテーテルで洗浄し、その回収液からKRAS(ケーラス)遺伝子の変異を調べます。KRAS遺伝子は、膵臓がんに非常に高い確率で現れる遺伝子異常で、がんの「サイン」のようなものです。この検査では、がん細胞から出てくる微量なDNAをとらえ、直接的に膵臓がんの存在を示すことができるのです。

検査結果は非常に良好で、以下のような数値が示されています。

- 特異度(=がんではない人を正しく「陰性」と判定できる割合):100%

- 感度(=がんの人を正しく「陽性」と判定できる割合):80.9%

- AUC(検査の精度を表す指標):0.912(非常に高い精度)

と、これまでの腫瘍マーカー検査(CEAやCA19-9)を大きく上回る結果でした。

しかも、通常の胃カメラ検査に1~2分追加するだけで実施可能。

体への負担もほとんどありません。

膵臓がんとは? どんな病気?

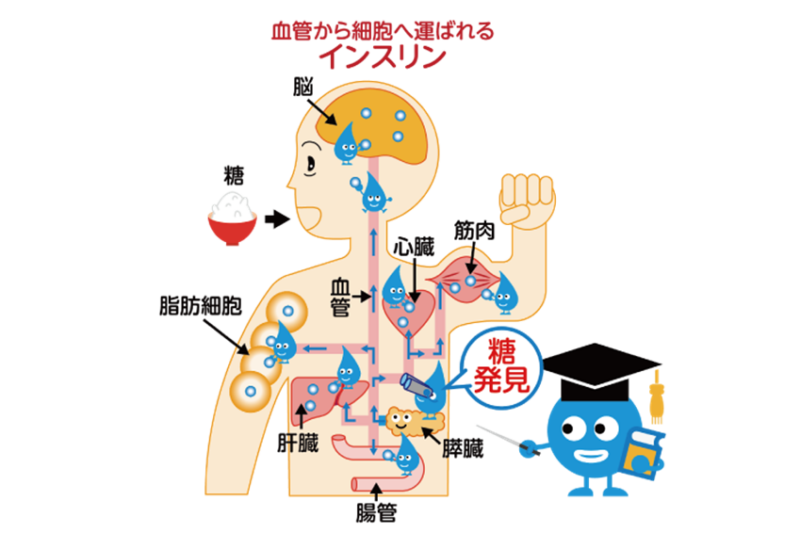

膵臓(すいぞう)は、胃の裏側あたりにある臓器で、食べ物の消化を助ける「膵液」や、血糖値を調整する「インスリン」などを分泌する大切な働きをしています。この膵臓にできるのが膵臓がん(膵がん)です。

膵臓がんの特徴

- 自覚症状が出にくい

- お腹の奥にあり見つけにくい

- 他の臓器に転移しやすい

- 治療が難しく、5年生存率が低い

初期症状がほとんどなく、何となくの体調不良や食欲不振、背中の違和感など、見逃されやすい症状が多いのも特徴です。

早期発見できれば治療の選択肢が広がる

膵臓がん全体の5年生存率は約13%と言われていますが、

早期に発見されて手術ができた場合は、生存率が約53%にまで上がります。

つまり、「早期発見ができるかどうか」が明暗を分ける病気ともいえます。ところが、従来の検査(血液の腫瘍マーカー検査や画像診断)では、初期段階の膵がんを見つけるのが難しく、スクリーニングとしては限界がありました。

そこで今回開発されたような、「胃カメラ+少しの工夫」で高精度な遺伝子検査ができる方法は、画期的な発見といえるのです。

膵臓がんのリスクが高い方(ハイリスク群)

以下のような特徴がある方は、膵臓がんのリスクが高いと考えられており、

定期的な検診と新しい検査方法の活用が勧められます。

| ・膵臓がんの家族歴がある ・糖尿病を最近発症した、または悪化している ・慢性膵炎や遺伝性膵炎の既往がある ・膵のう胞や膵管異常があると指摘された ・腫瘍マーカー(CA19-9など)が高い ・喫煙や肥満など、生活習慣に不安がある |

当院でも胃カメラ検査を実施しています

当院では、鎮静剤を使用した苦痛の少ない胃カメラ検査を行っております。

「検査がつらそうで不安…」

「以前つらかった経験がある…」

という方も、安心して受けていただけます。

現在、今回の遺伝子検査は一部の研究機関や連携医療機関で導入が進められている段階ですが、今後、保険適用や一般診療での利用が広がることが期待されています。

私たちも引き続き、新しい検査法や治療法に関する最新情報をキャッチしながら、地域の皆さまに信頼される医療を提供してまいります。

まとめ

- 膵臓がんは「見つかりにくい」「治りにくい」病気ですが、早期に発見できれば治療のチャンスは広がります

- 大阪大学が開発した新しい検査法により、胃カメラ中に膵がんを早期発見できる可能性が出てきました

- 通常の胃カメラ検査に+1~2分の簡単な追加だけで実施可能

- 特に膵がんのリスクが高い方は、定期的な検査と合わせて注意が必要です

JR大久保駅すぐ|たなか内科クリニック

内視鏡検査・生活習慣病・予防接種・各種健診に対応しています。

気になる症状がある方、検査をご希望の方は、お気軽にたなか内科クリニックまでご相談ください。

👉 当院の「胃カメラ検査」についてはこちら

👉 WEB予約はこちら

膵がんは、消化器の領域で最も手ごわい疾患となります。その原因は進行が速い事と、早期診断が困難な事になります。

今後上記の検査が一般的になれば良いですが、現在の日本の医療費の面からも保険適応になるまでには非常にハードルが高いと考えます。

まずは人間ドックのオプション等から開始されるかもしれませんが、今後の動向に注意していきます。