- 2025年4月24日

- 2025年9月19日

大腸ポリープ切除後の食事制限とおすすめの食事メニュー

「大腸ポリープ切除、お疲れ様でした。」

無事に検査・治療を終えられて、ほっとされていることと思います。

しかし、ポリープを切除した後の大腸は、いわば「小さな傷」ができている状態です。この傷が早くきれいに治り、出血などの合併症を防ぐためには、術後の「食事」に気をつけていただくことが非常に大切になります。

「何を食べたらいいの?」

「食事の制限はいつまで必要なの?」

この記事では、そんな疑問にお答えしながら、大腸ポリープ切除後の食事のポイント、注意点、そして回復をサポートするおすすめの食事について解説します。

なぜ食事制限が必要なの?

ポリープを切除した直後の大腸の粘膜は、非常にデリケートです。まだ完全にふさがっていない傷口に、

- 硬い食べ物や繊維の多い食べ物が通過すると、傷をこすってしまい、出血の原因となる可能性があります。

- 脂肪分の多い食事や香辛料などの刺激物は、腸の粘膜に負担をかけたり、炎症を起こしやすくしたりして、回復を妨げる可能性があります。

そのため、切除後は腸をしっかりと休ませ、傷の治癒をスムーズに進めるために、消化が良く、腸にやさしい食事を心がけることが重要になるのです。

食事制限はいつまで? – 目安は「術後1週間」

食事や生活に注意が必要な期間の目安は**「術後1週間程度」**です。特に術後2〜3日は出血などの合併症が起こりやすいとされています。

ただし、これはあくまで一般的な目安です。ポリープの大きさや数、切除した方法、そして回復のスピードには個人差があります。ご自身の状況に合わせた具体的な指示については、必ず担当医の説明をよく聞き、その指示に従ってください。

回復を助ける食事の基本ルール

術後1週間程度は、以下の点を意識して食事を選びましょう。

- 【基本】消化の良いものを選ぶ

- おかゆ、よく煮込んだうどん、豆腐、茶碗蒸し、白身魚、鶏ささみ・むね肉(皮なし)、卵、バナナ、ヨーグルトなどがおすすめです。

- 食材はなるべく柔らかく調理しましょう。

- 【避けるべきもの】腸に負担をかける食品は控える

- 硬いもの、繊維の多いもの: 玄米、雑穀、ナッツ類、ごぼう、れんこん、きのこ類、海藻類、こんにゃく、繊維の多い生野菜など。

- 脂肪分の多いもの: 脂身の多い肉(バラ肉、霜降り肉など)、揚げ物(天ぷら、カツなど)、バターや生クリームを多く使った料理。

- 刺激の強いもの: 香辛料(唐辛子、こしょう、カレー粉など)、味の濃すぎるもの、炭酸飲料。

- アルコール: 血行を促進し出血のリスクを高めるため、術後最低1週間は禁酒です。

- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインも腸を刺激することがあるため、術後数日は控えめにし、再開する際も薄めのものから少量ずつ試しましょう。

- 【調理法】「煮る」「蒸す」「茹でる」を中心に

- 油を使わない調理法がおすすめです。「焼く」「炒める」「揚げる」は、回復が進んでから徐々に取り入れましょう。

- 【食べ方】ゆっくり、よく噛んで、腹八分目

- 早食いや食べ過ぎは禁物です。消化を助けるために、一口ずつよく噛んでゆっくり食べましょう。

- 【水分補給】こまめに水分を摂る

- 便秘を防ぎ、腸の働きを助けるために、水分補給は非常に重要です。水やお茶(麦茶、ほうじ茶などカフェインの少ないもの)などをこまめに飲みましょう。

ステップで考える回復期の食事プラン(例)

焦らず、ご自身の体調に合わせて段階的に食事を進めていくことが大切です。以下はあくまで目安として参考にしてください。

ステップ1:切除当日~翌日頃(腸をしっかり休ませる時期)

腸への負担を最小限にするため、水分補給を中心とした流動食や、非常に柔らかいものから始めましょう。

例: おもゆ(米粒のないおかゆの上澄み)、具なしのコンソメスープや味噌汁(上澄み)、経口補水液、スポーツドリンク、お茶、ゼリー(果肉なし)、プリン、ヨーグルト

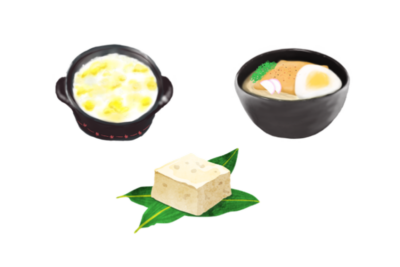

ステップ2:術後2~4日目頃(少しずつ固形に慣れる時期)

舌で潰せるくらいの、消化の良い柔らかい食事を試してみましょう。

例: 三分粥~五分粥、よく煮込んだうどん(具なし、薄味)、豆腐、卵豆腐、はんぺん、茶碗蒸し(具なし)、白身魚の蒸し物、じゃがいものマッシュ(薄味)、バナナ

ステップ3:術後5~7日目頃(形のある食事に挑戦する時期)

歯茎で潰せる程度の、もう少し形のある食べ物に挑戦します。調理法は引き続き「煮る」「蒸す」などを中心に。

例: 全粥~柔らかめのご飯、食パン(白いもの)、鶏ささみ・むね肉(蒸し、茹でてほぐしたもの)、白身魚の煮付け(薄味)、豆腐、高野豆腐、スクランブルエッグ、柔らかく煮た野菜(大根、かぶ、人参、かぼちゃ、じゃがいもなど)

ステップ4:術後1週間以降(普通食への移行期)

出血や腹痛などの問題がなければ、徐々に通常の食事に近づけていきます。

注意点: この段階でも、急に脂っこいものや刺激の強いものを食べるのは避けましょう。消化の良いものを中心に、少しずつ食べられるものの種類や量を増やしていきます。完全に制限なく食べて良いかは、必ず医師の診察を受けて確認してください。

大腸ポリープ切除後のコーヒーはいつから飲める?

コーヒーがお好きな方にとって、術後にいつから飲めるかは気になる点かと思います。

結論から言うと、コーヒーに含まれるカフェインは腸を刺激し、デリケートな術後の粘膜の回復を妨げる可能性があるため、術後最低3日間は控えていただくのが望ましいです。術後2〜3日は出血のリスクが比較的高いため、アルコールや香辛料などと同様に、刺激物は避けるようにしましょう。

術後3日間が経過し、腹痛や出血といった問題がなければ、コーヒーを再開することを検討できます。ただし、いきなり以前と同じように濃いものを飲むのではなく、アメリカンコーヒーなど薄めのものから少量ずつ試すようにしてください。ご自身のお腹の調子に変化がないか、よく観察しながら、問題なければ徐々に普段の飲み方に戻していくのが安全です。

おすすめ!簡単回復サポートレシピ

ステップ3頃から試せる、消化が良く栄養も摂れる簡単レシピです。

「白身魚とじゃがいものやさしいミルク煮」

材料(1人分)

- 白身魚(タラ、カレイなど骨や皮がないもの): 1切れ(約60~80g)

- じゃがいも: 小1個(約80g)

- 玉ねぎ: 1/8個(約25g)※少量

- 牛乳 または 豆乳: 100ml

- 水: 50ml

- 顆粒コンソメ(塩分控えめ・無添加など): 小さじ1/4程度

- 塩: ほんの少々(味を見て調整)

- (お好みで)パセリのみじん切り: 少々 ※刺激が気になる場合は不要

作り方

- じゃがいもは皮をむき、1cm角に切ります。玉ねぎはみじん切り、または繊維に逆らって薄切りにします。

- 白身魚は食べやすい一口大に切ります。(もし骨があれば丁寧に取り除いてください)

- 小さめの鍋に水、じゃがいも、玉ねぎ、顆粒コンソメを入れて火にかけます。沸騰したら弱火にし、蓋をしてじゃがいもが柔らかくなるまで約10分煮ます。

- 鍋に白身魚を加え、魚の色が変わるまで2~3分、身が崩れないように優しく煮ます。

- 牛乳(または豆乳)を加え、焦げ付かないように混ぜながら温めます。煮立つ直前で火を弱め、塩でやさしく味を調えます。(グラグラ煮立たせると分離することがあるので注意)

- 器にそっと盛り付け、お好みでパセリのみじん切りを散らします。

ポイント: 消化の良い白身魚のタンパク質と、エネルギー源となる柔らかく煮たじゃがいもが一緒に摂れます。ミルク(または豆乳)のまろやかな風味で食欲がない時でも食べやすく、体を温めてくれます。

気になる食べ物・飲み物 Q&A

Q. アルコールはいつから飲めますか?

A. アルコールは血行を良くするため、出血のリスクを高めます。術後最低1週間は禁酒してください。いつから飲んで良いかは、回復状態によりますので、必ず医師に相談しましょう。ノンアルコール飲料は基本的に問題ありません。

Q. ヨーグルトは食べてもいいですか?

A. ヨーグルトは消化が良く、腸内環境を整える効果も期待できるため、おすすめの食品です。無糖や脂肪分の少ないプレーンタイプを選び、お腹の様子を見ながら取り入れましょう。冷たすぎると刺激になる場合があるので、常温に戻してから食べるのも良い方法です。

Q. 納豆は食べてもいいですか?

A. 納豆は栄養豊富な発酵食品ですが、原料の大豆は消化に時間がかかる場合があり、細かい豆の粒が傷口を刺激する可能性もゼロではありません。回復が進み、医師に相談してから、まずは少量ずつ試してみるのが良いでしょう。ひきわり納豆を選ぶなどの工夫も考えられます。

Q. 辛いものや脂っこいものはいつから食べられますか?

A. これらは腸への刺激や負担が特に大きい食品です。少なくとも術後1週間は避けましょう。その後もすぐに元の量を食べるのではなく、少量から試し、ご自身の体調をよく観察しながら慎重に再開してください。

大腸ポリープ切除後の生活で、まず最も大切にしていただきたいのが、術後7日間の禁酒です。 アルコールは出血のリスクを高めてしまうため、この期間は必ずお控えください。皆様の安全のため、一番守っていただきたい重要なお願いです(ノンアルコール飲料は問題ありません)。

そして食事も、術後の順調な回復と合併症予防のために、とても大切な要素です。特に術後1週間は、この記事でご紹介したポイントに加え、消化の良い和食中心のメニューを心がけ、ひどい便秘にならないよう気をつけてください。腸にやさしい食事で、回復をサポートしましょう。

ただし、回復のペースは人それぞれです。「早く元の生活に」と焦らず、ご自身の体調とよく相談しながら、ゆっくりと通常の食事に戻していきましょう。

食事内容だけでなく、運動や入浴、旅行などの日常生活での注意点については、こちらの記事もぜひご参照ください。

食事の進め方や内容について不安な点がある場合や、万が一、腹痛が続く、便に血が多く混じるなどの気になる症状が出た場合は、決して自己判断せず、速やかに当院にご相談ください。

たなか内科クリニックでは、皆様の健やかな回復をスタッフ一同サポートいたします。